ilustração LOURIVAL CUQUINHA

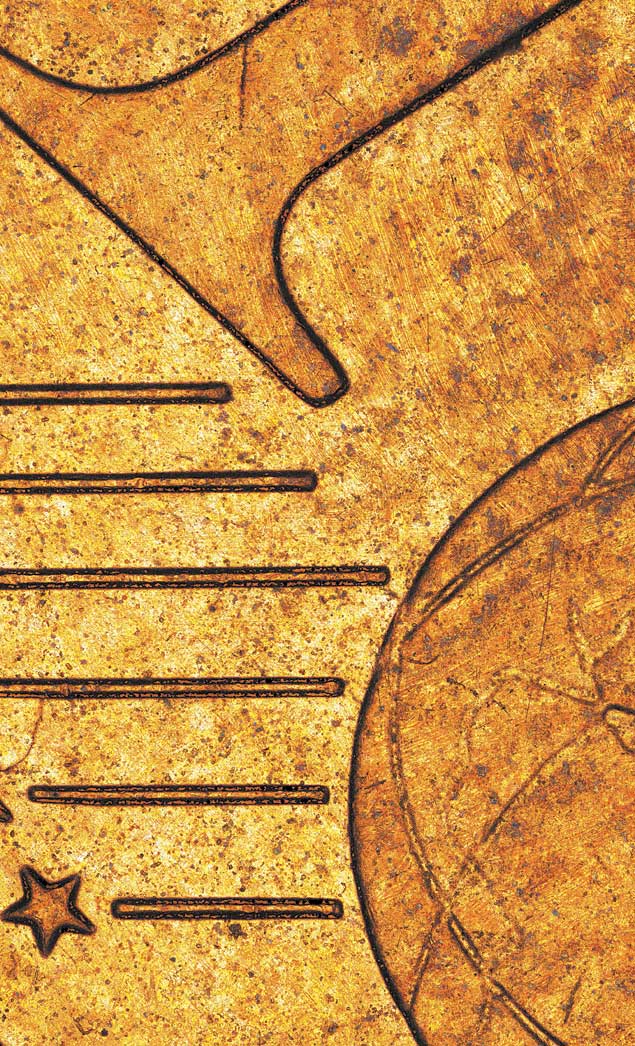

MARTIN JOHN CALLANAN

RESUMO Lançado na França em 2013, livro de Thomas Piketty estourou ao sair em inglês neste ano. Pesquisa do francês e sua equipe gerou valiosa base de dados sobre desigualdade, mas livro, que recupera ideia marxista de compulsão à acumulação, falha ao desconsiderar efeitos do comércio internacional na evolução do capitalismo.

*

"O Capital no Século 21" consolida década e meia de trabalho do pesquisador francês Thomas Piketty ao lado de uma equipe de colaboradores, cujos achados foram publicados em outros dois volumes e em diversos artigos acadêmicos nas melhores revistas internacionais. A maior contribuição desse esforço coletivo de pesquisa é um exaustivo trabalho historiográfico que resultou na construção de bases de dados de desigualdade de renda e de riqueza, para diversos países e ao longo de décadas.

É difícil fazer uma avaliação criteriosa do ainda recente volume, que, lançado originalmente em francês, em 2013, pela Seuil, explodiu em nível global a partir de sua tradução para o inglês, neste ano, pela Harvard University Press. A obra chegou às listas de mais vendidos e gerou tal comoção que a editora Intrínseca, que deve lança-lo no Brasil em novembro, já colocou o título em pré-venda em sites de livrarias.

Se o resultado cristalizado na publicação ainda é passível de controvérsias, e elas têm aparecido, provavelmente o esforço coletivo de pesquisa justificaria um prêmio Nobel para a equipe capitaneada pelo docente francês -Piketty, 43, leciona na Escola de Economia de Paris desde 2007 e na Ehess (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais) desde 2000.

Lourival Cuquinha/Divulgação

Em artigo publicado há duas semanas, o jornal britânico "Financial Times" questionou a credibilidade dos dados usados na pesquisa e, em sua edição de junho, a revista conservadora "The American Spectator" afirmou que Piketty propõe um "confisco" de fortunas. Mas é difícil imaginar que haja erros de fato grosseiros, a ponto de desqualificar os achados do grupo, e que tenham escapado aos pareceristas dos conceituados "Journal of Political Economy", "Quarterly Journal of Economics" ou "American Economic Review" -publicações em que Piketty e colaboradores publicaram várias das conclusões que estariam no livro.

PROPÓSITOS

A publicação de "O Capital no Século 21" parece atender a dois objetivos de seu autor. Primeiro, defender uma posição política muito clara. O texto é um manifesto de defesa da social-democracia europeia continental com Estado grande e provedor dos serviços e seguros sociais básicos -saúde, educação, previdência e assistência social- e de instrumentos tributários que impeçam a concentração excessiva de renda e riqueza. O volume cumpre muito bem esse objetivo normativo. Os autores liberais e libertários terão trabalho e gastarão muito tutano respondendo ao libelo de Piketty. Trata-se de contribuição importantíssima ao debate público.

O segundo objetivo foi construir uma narrativa do desenvolvimento do capitalismo desde meados do século 19 até os dias de hoje e, possivelmente, para o resto do século 21. Uma narrativa que permita organizar e dar coerência ao conjunto de evidências empíricas desvendadas ao longo do trabalho dos pesquisadores nos arquivos.

Livro

O Capital no Século XXI

Thomas Piketty

Trata-se de uma obra de sistematização. É nesse sentido que o volume assume a grandiloquência de clássicos como "A Riqueza das Nações", de Adam Smith, "Princípios de Economia Política e Tributação", de David Ricardo, ou "O Capital", de Karl Marx. Embora, claro, somente a passagem do tempo dirá se o livro é o clássico que promete ser. Por ora é possível afirmar que a narrativa que o livro nos oferece para organizar os inúmeros achados e fatos empíricos descobertos por Piketty e seus colaboradores é, na melhor das hipóteses, muito incompleta.

Do ponto de vista teórico, o autor parte da rejeição da teoria padrão que os economistas construíram para explicar a poupança, que é a forma de transmissão intertemporal de renda, e, portanto, a acumulação de capital.

Segundo a teoria padrão, a principal motivação para a acumulação de capital é a transferência de renda de um indivíduo para si mesmo, de sua idade ativa para a velhice. A teoria de poupança ao longo do ciclo de vida -que rendeu o Prêmio Nobel de 1985 ao economista ítalo-americano Franco Modigliani- sustenta que as pessoas poupam enquanto trabalham para consumir na velhice.

Entre muitas outras, a teoria de ciclo de vida prevê que a parcela da riqueza transmitida por meio de herança tem que ser relativamente pequena. A herança seria riqueza não intencional deixada pelos pais aos filhos em função de incerteza com relação à data da morte. Como não sabemos o momento exato da morte, ao morrer sempre sobra algo que os filhos herdam.

ACUMULAÇÃO

Para Piketty, a partir de certo nível de riqueza, a renda gerada pelo capital é tão elevada que é possível sustentar com ela níveis elevadíssimos de consumo e simultaneamente acumular e legar para seus herdeiros mais do que se recebeu. O capital se acumula de forma automática. Aqui Piketty ecoa Marx.

Para os que muito têm, é relativamente barato gerir o patrimônio e conseguir retornos elevados, fato não possível para os pequenos poupadores. O elevado retorno à escala da indústria de gestão de riqueza exerce pressão concentradora adicional. Está criado o capitalismo rentista e patrimonialista no qual o acesso à riqueza depende cada vez mais da sorte de nascer na família certa do que de seu esforço e mérito.

É evidente que Piketty se preocupa com o início do patrimônio. Ele argumenta que a acumulação inicial deve-se a sorte, acaso e, muitas vezes, a mérito -esforço, trabalho diligente e inovador, talento. Mas diz que a riqueza, meritória ou do acaso (e, muitas vezes é impossível distingui-las), transforma-se rapidamente em riqueza sem risco e de rendimento perpétuo. A taxa de retorno do capital é a renda percentual do capital, ou seja, uma taxa de retorno de 5% ao ano significa que o fluxo de renda gerado pelo capital equivale a 5% do valor do capital.

Uma vez constituído o patrimônio, a descendência proprietária passa a pertencer ao invejado clube dos indivíduos que, pelo nascimento ou casamento, não precisarão pelo resto de seus dias se preocupar com como pagarão suas contas.

Apesar das diferenças -a acumulação primitiva de Marx resultava de roubo, pirataria e expropriação (aparentemente o capitalismo melhorou)-, para ambos o capital acumula-se automaticamente. O paralelismo com Marx termina aqui. Piketty considera que a economia de mercado com propriedade privada dos meios de produção é a forma mais eficiente de organização da atividade econômica.

Neste aspecto a quarta e final parte do livro tem paralelismo com a Teoria Geral de Keynes: mensagem reformista, que reconhece os méritos, mas identifica falhas no funcionamento da economia de mercado e sugere políticas para "consertar" a máquina.

DISTRIBUIÇÃO

Os economistas trabalham com dois conceitos de distribuição de renda. A distribuição interpessoal da renda descreve como a renda gerada, de capital e de trabalho, é distribuída entre as famílias. A distribuição funcional da renda descreve a divisão da renda entre capital e trabalho.

A distribuição funcional da renda é um conceito simples. Um único número -a parcela do capital na renda, ou seu complemento, a parcela do trabalho na renda- descreve-a integralmente. A distribuição interpessoal da renda é um conceito matemático muito mais complexo do que um número. Para facilitar a análise, os estatísticos inventaram números que sintetizam a desigualdade. Os mais conhecidos são os índices de desigualdade de Gini e de Theil.

Piketty prefere outros indicadores. Para descrever a desigualdade interpessoal de renda, acompanha particularmente a parcela da renda apropriada pelos 50% mais pobres, pelos que estão entre os 50% e 90% mais ricos, os 10% mais ricos, o 1% e o 0,1%.

Martin John Callanan

O autor assevera que o capitalismo tende à concentração de ambas as distribuições, interpessoal e funcional. Ao longo das três primeiras partes do livro, apresenta para os países europeus e para os EUA a evolução do produto per capita; a evolução da riqueza da economia e da sua natureza, se pública ou privada, da terra, do capital físico ou dívida pública; a evolução da renda do capital; da relação capital-produto; da participação do capital na renda; e, finalmente, a evolução da distribuição interpessoal da renda e da riqueza.

Piketty e seus colaboradores encontraram um ciclo de concentração de renda que termina com a Primeira Guerra. Entre 1914 e 1974 toda a dinâmica se inverte. Há redução da relação capital-produto, reduz-se a participação do capital na renda, e a distribuição interpessoal da renda e da riqueza melhora para os diversos indicadores de desigualdade interpessoal de renda empregados na obra, além da parcela da riqueza existente derivada de herança ter se reduzido expressivamente. A partir de 1974 a dinâmica do capitalismo retorna ao seu curso normal. Há um novo ciclo concentrador.

Segundo o estudioso, a melhora distributiva nas seis décadas entre 1914 e 1974 deveu-se à sucessão de tragédias -duas guerras mundiais e, entre elas, a Grande Depressão- que destruíram muito capital. Adicionalmente, no pós-Guerra houve em diversos países a imposição de impostos confiscatórios sobre a riqueza, além de apoio a instituições que aumentaram o poder de barganha do trabalho frente ao capital e a criação do Estado de bem-estar social. Finalmente, a repressão financeira das décadas de 50, 60 e 70 promoveu redução forçada do endividamento público e houve a estatização de diversos setores.

Essa dinâmica foi quebrada pelo neoliberalismo de Reagan e Thatcher. O pacote de políticas que inclui a desregulamentação dos diversos mercados, forte redução das barreiras comerciais nos anos 80, e, nos anos 90, das barreiras à mobilidade internacional de capitais, além da privatização de diversos setores produtivos, alterou o poder de barganha do trabalho nos países centrais. Sem a regulação estatal, o capitalismo retomou seu rumo concentrador. Voltamos à dinâmica da "belle époque".

Se nada for feito retornaremos ao mundo de Jane Austen ou Balzac, no qual a melhor forma de alcançar uma vida confortável é casar com a pessoa certa. O livro documenta em detalhes a familiaridade que os escritores do século 19 tinham com o funcionamento do capitalismo patrimonialista.

O elemento final de preocupação de Piketty é a manutenção das instituições democráticas. Para ele, a dinâmica normal de uma economia de mercado que resulta necessariamente no capitalismo patrimonialista coloca em risco a democracia como a conhecemos. Ele afirma que a democracia seria incompatível com excessiva concentração de riqueza.

PORÉNS

O primeiro reparo que se pode opor à narrativa de Piketty se refere à tendência de elevação da participação do capital na renda conforme a quantidade de capital cresce. Evidentemente, quando a quantidade de capital se eleva, sua taxa de retorno cai.

A questão é a intensidade dessa queda. Se a taxa de retorno cair proporcionalmente menos do que a quantidade de capital, a participação do capital na renda se eleva. Se a queda da taxa de retorno for proporcionalmente maior do que a elevação da quantidade de capital, a participação dele na renda se reduzirá "pari passu" à elevação da relação capital-produto.

Em qual mundo vivemos? Segundo o livro, em um mundo no qual a acumulação de capital eleva a participação do capital na renda.

O autor considera que a forte flexibilidade tecnológica permite que a queda do retorno do capital, diante do aumento de sua quantidade, seja pequena. A flexibilidade tecnológica significa que é relativamente simples substituir trabalho por capital. Ou seja, quando a quantidade de capital se eleva, o retorno não se reduz muito, pois seria relativamente fácil transferir atribuições do trabalho ao capital.

Diversas estimativas sugerem, no entanto, o oposto. Não seria tão fácil assim substituir trabalho por capital. Portanto, conforme o estoque de capital cresce, seu retorno cai mais do que proporcionalmente. Por que motivo Piketty obteve resultado oposto? A maior falha analítica de uma narrativa tão abrangente do desenvolvimento do capitalismo desde o século 19 até hoje é não ter incorporado a questão do comércio internacional de bens e serviços e da mobilidade internacional de capital.

PAX

Um dos períodos de plena prevalência do capitalismo patrimonialista é, segundo Piketty, a "belle époque", final de um período que os historiadores econômicos conhecem por Pax Britannica.

Essa época se inicia com o fim das guerras napoleônicas, seguido pela suspensão das leis que impediam a Inglaterra de importar cereais (as "Corn Laws") e pelo desenvolvimento do telégrafo e do navio a vapor e de casco de metal.

Tais inovações tecnológicas, em associação com o domínio britânico sobre os mares, geraram a primeira grande globalização, inaugurando o comércio de longo curso de commodities agrícolas e minerais, além de forte mobilidade de capital. Havia investimentos britânicos em ferrovias mundo afora.

É desse período o expressivo desenvolvimento econômico do Cone Sul latino-americano, São Paulo incluída, dos EUA, e do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A Pax Britannica terminou tragicamente com a eclosão da Primeira Guerra.

É impossível entender o que ocorria com a remuneração do capital e do trabalho nos países centrais sem considerar o comércio e o seu impacto sobre a remuneração dos fatores de produção. Certamente a menor queda do retorno do capital nesses países resultava não de maior flexibilidade tecnológica, mas sim da possibilidade de vender bens manufaturados a mercados que ofertavam bens primários.

É surpreendente que Piketty não considere com cuidado os estudos de diversos historiadores sobre o tema. É impossível entender a evolução da renda dos fatores de produção no período em questão sem um diálogo minucioso com os trabalhos de John Williamson, John O'Rourke, Ronald Findlay e Alan Taylor, entre outros, frutos de pesquisas que se estenderem pelas últimas duas décadas.

GLOBALIZAÇÃO

Analogamente, o período de 1914 até o pós-Guerra é conhecido pelo forte fechamento das economias ao comércio e à mobilidade de fatores. Parte da queda do retorno do capital nas economias centrais resultou dessa dinâmica.

O grau de abertura do mundo só veio a ultrapassar os níveis observados até 1914 na virada dos anos 1980 para os anos 1990 -a segunda grande globalização teve início na década de 1970, e a ela se deve boa parcela da moderação na queda do retorno do capital e da tendência recente à elevação da participação do capital na renda nos países centrais. Por outro lado, a nova globalização explica boa parte da queda de pobreza que tem ocorrido na Ásia nas últimas décadas, provavelmente a maior da história.

É difícil imaginar que a incorporação de 1/3 da humanidade ao mercado internacional de trabalho não afetaria a evolução da renda do capital e da renda do trabalho nos países centrais. Ou seja, a dinâmica que Piketty enxerga como uma realidade tecnológica e regulatória interna às nações possivelmente sofreu forte influência do comércio internacional.

É preciso lembrar que, se considerarmos indicadores sintéticos de desigualdade, como Gini ou Theil, ela vem se reduzindo nas últimas décadas. Apesar de a desigualdade ter se elevado nos países centrais e na Ásia, ela tem se reduzido no mundo. O motivo é que a queda da desigualdade entre os países, em função do crescimento da Ásia, tem mais do que compensado a elevação da desigualdade no interior de cada país. Ou seja, a desigualdade em um país hipotético fruto da união de EUA com China, por exemplo, tem caído.

As conclusões de Piketty com relação à evolução futura da taxa de retorno do capital e da relação capital-produto não são imunes à dinâmica global. A continuidade do forte processo de acumulação de capital na Ásia provavelmente produzirá, após o esgotamento do crescimento do volume de comércio, redução bem mais acentuada do que ele imagina nas taxas de retorno do capital. Parece, aliás, que já estamos atingindo este ponto.

CONTENDA

O volume apresenta outras deficiências e imprecisões técnicas que têm motivado intenso debate entre acadêmicos. (Para os leitores interessados, um apêndice trata sobre esses temas.)

No capítulo dedicado à descrição da fortíssima elevação da concentração ocorrida na economia americana nas últimas quatro décadas, Piketty se mostra ciente de que o processo do lado de cá do Atlântico é diverso do que ocorre na outra margem. Enquanto na Europa já há sinais de aumento da desigualdade liderada pela desigualdade do capital, nos EUA aumentou fortemente a desigualdade da renda do trabalho.

Sabe-se que a fortíssima elevação da desigualdade de renda do trabalho está associada à elevação da remuneração do talento.

Certamente a diferença de salário que há entre Neymar e qualquer jogador de futebol da terceira divisão não resulta do esforço e do empenho de Neymar ao longo dos treinamentos em toda sua vida. O diferencial resulta de seu maior talento, incluindo aí a sorte de ter particular capacidade pra recuperar-se de contusões. Argumentos análogos aplicam-se a artistas, esportistas, inovadores e inventores, presidentes de grandes empresas, operadores do mercado financeiro, os melhores médicos e advogados em suas especialidades etc.

A fortíssima concentração da renda do trabalho na porção de 1% mais ricos está associada principalmente aos elevados salários dos presidentes de empresas e operadores do mercado financeiro. Como documentado no volume de Piketty, os elevados rendimentos dessas duas categorias profissionais explica aproximadamente 90% do fenômeno. O resto do fenômeno resulta da elevação da renda dos profissionais mais destacados em outras carreiras que dependam do talento pessoal.

Com relação aos CEOs, Piketty defende que os ganhos não são fruto direto da produtividade, mas resultantes da cooptação dos conselhos de administração das empresas pela diretoria, que consegue impor à assembleia de acionistas a sua própria escala de remuneração.

A explicação dada pelo autor é muito pouco convincente. Há evidência de que a remuneração dos CEOs das empresas não listadas em bolsa, cujo capital é controlado por poucos (e nas quais, portanto, a cooptação não deveria ocorrer), aumentou da mesma forma. Além disso, outras atividades tiveram forte elevação de ganhos.

Existem pesquisas que apontam exatamente a globalização das empresas americanas e sua capacidade para acessar grandes mercados como explicação para as elevadas remunerações. Há, ainda, trabalhos que apontam a capacidade das empresas americanas de transplantar parte da produção para economias emergentes como explicação para o menor crescimento dos salários nos EUA nas últimas décadas. Como Piketty desconsidera em seu livro o comércio e a mobilidade internacional de capitais, não pode dialogar com esta leitura alternativa.

LIÇÕES

Não obstante, é verdade que a desigualdade do trabalho de hoje pode tornar-se desigualdade do capital amanhã e desigualdade de heranças depois de amanhã. E os EUA caminhariam céleres em direção ao capitalismo patrimonial da "belle époque".

Rejeitada a grande história proposta no volume, resta sua mensagem normativa, a defesa intransigente da social-democracia, mas principalmente as características associadas à evolução da desigualdade interpessoal de renda e de riqueza e ao crescimento do peso da riqueza herdada na riqueza total.

Com relação à defesa da social-democracia, a maior limitação do texto parece ser a análise estreita dos motivos que justificaram a revolução neoliberal dos anos 80. Parece que não havia excessos no Estado de bem-estar social, que a inflação não grassava e que a carga tributária não caminhava para limites insustentáveis.

O autor vê a revolução neoliberal como se motivada exclusivamente pela vaidade de ingleses e americanos que não entendiam que o crescimento da Europa continental era simplesmente recuperação do espaço perdido por consequência dos tumultos da primeira metade do século 20.

Apesar de o livro terminar menor do que iniciou, deixa três lições fundamentais.

Primeiro, que o estudo da desigualdade interpessoal requer o emprego de diversos conceitos. O uso indiscriminado dos coeficientes de Gini ou Theil pode obscurecer dinâmicas importantes, principalmente na ponta superior da renda.

Segundo, é impossível investigar a evolução da desigualdade de renda com bases de dados que não coletam com precisão a desigualdade de capital. E, para esta, é necessário recorrer ao registro tributário. Terceiro, há tendência recente de forte concentração de renda nas economias centrais e, em particular, há um processo de elevação do peso da riqueza herdada na riqueza total.

A despeito das deficiências da narrativa histórica que o autor se propõe fazer, esses aprendizados justificam plenamente o impacto que o livro vem causando no debate público internacional.

SAMUEL PESSÔA, 51, é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia/FGV, sócio da consultoria de investimentos Reliance e colunista da Folha.

LOURIVAL CUQUINHA, 39, é artista plástico. Inaugura neste sábado a individual "Territórios e Capital: Extinções", no MAM-Rio, e participa da coletiva "Multitude", no Sesc Pompeia.

MARTIN JOHN CALLANAN, 32, artista britânico, ganhou neste ano o Prêmio Philip Leverhulme. Na série "The Fundamental Units", fez macro-fotografias das moedas de menor valor ativas em 166 países, como a de 1 centavo de euro

Folha de S. Paulo