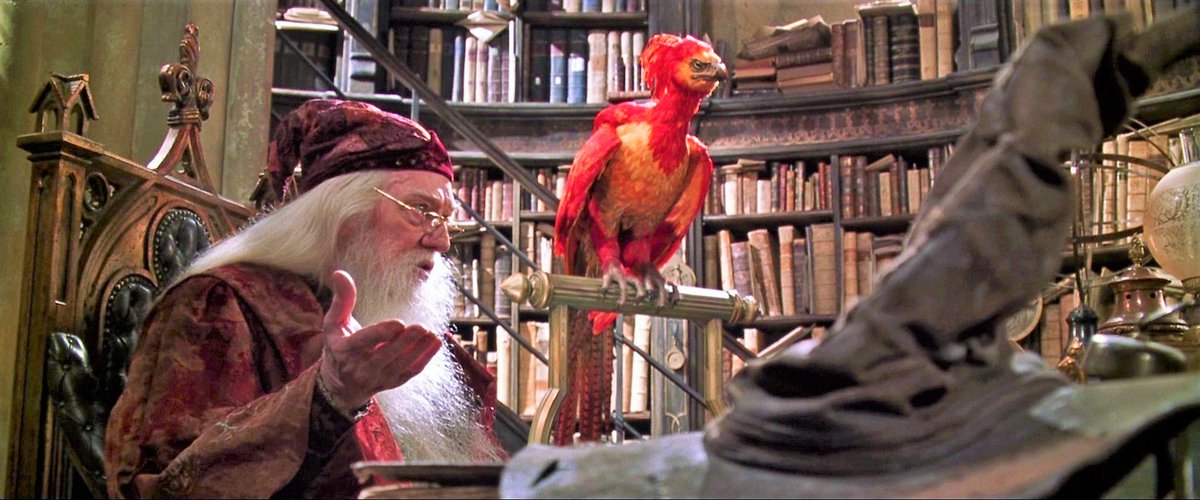

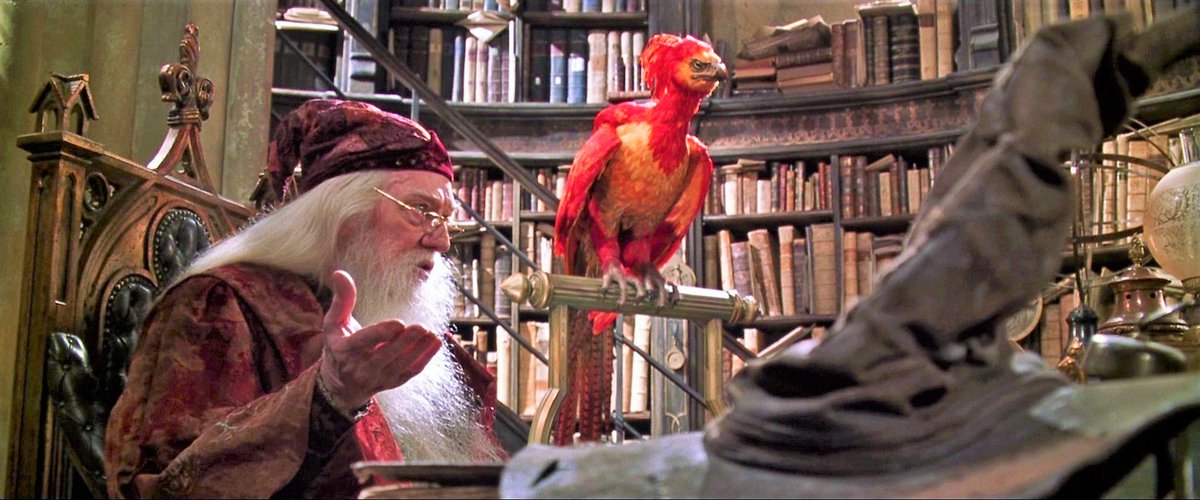

Poseidon ou Netuno, o deus dos mares |

Da mesma maneira, a maioria das palavras que dão nome às ciências têm origem grega: física, geografia, biologia, zoologia, história, etc. Também vêm do grego as palavras que designam os relacionamentos dos seres humanos entre si e em sociedade. É o caso de palavras essenciais, comoética, política e democracia.

Mas podemos ir mais além. Se o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., representa o fim da influência greco-romana nos padrões culturais do mundo ocidental, que passou a ser modelado pelo cristianismo, por outro lado, a cultura e a mitologia greco-romana são retomadas ao fim da Idade Média no período que ficou conhecido como Renascimento, bem como no século 18, quando se desenvolve um movimento cultural conhecido como Neoclassicismo.

Na verdade, mesmo em termos de Antigüidade, é muito difícil fazer uma separação entre mitologia e arte. A arte da Grécia antiga, por exemplo, trata essencialmente de temas mitológicos. E foi através da arte que tomamos contato com a mitologia grega: além de uma grande quantidade de templos (arquitetura), de esculturas, baixo-relevos e pinturas, a literatura grega é a principal fonte que temos dessa mitologia. Em especial, podemos destacar a obra de Homero, a "Ilíada" e a "Odisséia", que datam provavelmente do século 9 a.C., e a de Hesíodo, "Teogonia", escrita possivelmente no século seguinte.

Entre elas, merecem destaque as tragédias (obras teatrais) de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, pois através delas conseguimos perceber com maior facilidade o significado simbólico que os mitos têm para a própria existência humana. Por meio delas, talvez se evidencie mais o significado que os mitos têm em termos psicológicos, que acabaram levando psiquiatras como Sigmund Freud e Carl Jung a analisar o significado dos mitos.

Vamos deixar de lado, porém, o significado ou os significados dos mitos. Tudo o que se disse até agora teve como exclusiva função apresentar o contexto que envolve os mitos apenas para podermos apresentar a você, leitor, os próprios mitos, ou melhor, pelo menos alguns deles.

Réia, sua mulher, resolveu salvar seu último filho, escondendo-o do marido. Este filho, Zeus, cumpriu a profecia, destronou Cronos e retirou de seu estômago todos os irmãos que haviam sido devorados. Com eles, Zeus passou a reinar sobre o mundo, de seu palácio no topo do monte Olimpo. A corte de Zeus era formada por outros onze deuses, seus irmãos, sua esposa e seus filhos, como se vê no quadro que segue:

Os doze deuses olímpicos | ||

Nome grego | Nome latino | Características |

Zeus | Júpiter | Era o senhor do céu, o deus das nuvens e das chuvas, e tinha no raio a sua maior arma. No entanto, não era onipotente. Era possível opor-se a ele ou mesmo enganá-lo. |

Poseidon | Netuno | Irmão de Zeus, era o senhor do mares e ocupava o segundo lugar na hierarquia do Olimpo. |

Hera | Juno | Irmã e mulher de Zeus. Era a protetora dos casamentos. Muito ciumenta, vingava-se sempre dos constantes relacionamentos adúlteros do marido. |

Hades | Plutão | Dominava o mundo subterrâneo, onde habitavam os mortos: o Tártaro, onde eram punidos os vilões, o Elíseo, onde eram recompensados os heróis. |

Palas Atena | Minerva | Gerada da cabeça de Zeus, era sua filha favorita e a deusa da sabedoria. |

Apolo | Febo | Filho de Zeus e Leto, era identificado com o Sol e considerado o deus da música e da cura - artes que ensinou aos homens |

Ártemis | Diana | Irmã gêmea de Apolo, era a deusa da caça e da castidade. |

Afrodite | Vênus | Deusa do amor e da beleza, que a todos seduzia, fossem deuses ou simples mortais. |

Hermes | Mercúrio | Filho de Zeus e mensageiro dos deuses, dos quais era o mais esperto ou astuto. Por isso, protegia comerciantes e ladrões. |

Ares | Marte | Filho de Zeus e Hera, é o deus da Guerra, considerado, por Homero, "a maldição dos mortais". |

Hefesto | Vulcano | Deus do fogo, ferreiro e artesão, que fabricava os utensílios e as armas de deuses e heróis. |

Héstia | Vesta | Era o símbolo do lar e foi mais cultuada pelos romanos que pelos gregos. |

Tereza Kawall

Tereza Kawall Tempty Suiá, retirado do mito /Como Aconteceu Antes dos Brancos Chegarem. Fonte: Livro de História / Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu. Vol. 1. São Paulo: Instituto Socioambiental; Brasília: MEC, 1998(p.03).

Tempty Suiá, retirado do mito /Como Aconteceu Antes dos Brancos Chegarem. Fonte: Livro de História / Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu. Vol. 1. São Paulo: Instituto Socioambiental; Brasília: MEC, 1998(p.03).Entre povos da família lingüística Jê, o cosmos é concebido como habitado por diferentes humanidades - a subterrânea, a terrestre, a subaquática e a celeste – que existem desde sempre. O tempo das origens é o da indiferenciação e da desordem, da convivência e da interpenetração daqueles domínios. Astros, como o Sol e a Lua, são gêmeos primordiais que vivem aventuras na terra e aqui deixam o seu legado, antes de partirem para sua morada eterna. Nos mitos Jê, há referências explícitas às atividades de subsistência e às práticas sociais de modo geral. Instituições sociais – a nomeação dos indivíduos, a guerra, o xamanismo... – têm no mito descritas as suas origens e exposta a sua essência.

Povos do Alto Rio Negro

Cobra Grande pintada sobre maloca no Alto Rio Negro. Foto: Beto Ricardo

Cobra Grande pintada sobre maloca no Alto Rio Negro. Foto: Beto Ricardo

Por contraste, caberia mencionar, a região do alto rio Negro, o noroeste amazônico, morada de povos de língua Tukano. No início dos tempos, antepassados míticos criaram o mundo que, antes, não existia. Das entranhas de uma cobra grande ancestral, que fazia o percurso do rio, saíram, em pontos precisos daquele percurso, os primeiros antepassados de cada um dos vários povos da região, determinando, assim, seus respectivos territórios, suas atribuições específicas e um padrão hierarquizado de relacionamento entre eles.

Em muitas cosmologias, as relações entre humanos e os demais seres são pensadas através da idéia da predação, numa metáfora que simbólica e logicamente aproxima caça, guerra, sexo e comensalidade. Ainda no alto rio Negro, o xamã parece estar encarregado de garantir que fluxos e volumes de energia vital compartilhada por humanos e animais mantenham-se em níveis adequados. Exageros na matança de animais deflagrariam, como contrapartida, epidemias e malefícios entre os homens, provocados por espíritos protetores dos animais. Um equilíbrio vital nas lembranças e o convívio com a idéia da morte são experiências diárias na apreciação e na condução da vida.

Povos Tupi-Guarani

Desde há mais de 500 anos, os não-índios produzem análises na tentativa de compreender as práticas sociais e as concepções cosmológicas dos Tupi-Guarani. Do espanto inicial à sistematização das informações dos cronistas, realizada entre as décadas de 1940 e 1950, passando pela catequese jesuítica e pelos episódios dramáticos da Conquista, é constante a referência central a temas como a guerra, o canibalismo, a vingança da morte através de novas guerras e novas mortes e novas vinganças.

Uma compreensão destes povos, suas sociedades e suas cosmologias, adequada aos tempos recentes de amadurecimento teórico e metodológico da antropologia, revela – apesar da grande diversidade existente entre elas, tanto no plano sociológico, quanto nas variações entre suas cosmovisões respectivas – a centralidade da noção de temporalidade como eixo sobre o qual constroem-se noções fundamentais como a de pessoa e de cosmos. Temporalidade está aliada às relações de alteridade que os Tupi-Guarani buscam sistematicamente situar fora do domínio social propriamente dito, encarnadas nos inimigos, nos espíritos, nos animais, nos mortos e nas divindades.

Bibliografia citada

FAUSTO, Carlos. “Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: da etnologia como instrumento crítico de conhecimento etno-histórico”. In: CARNEIRO DA CUNHA, M. (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo, Cia das Letras/Edusp/SMC, 1992

GALLOIS, Dominique. Mairi Revisitada. São Paulo, NHII-USP/Fapesp, 1993.

LALLEMAND, Suzanne. “Cosmogonia”. In: AUGÉ, M. (org.) A construção do mundo. Edições 70, Lisboa, 1978.

LEACH, Edmund. “O Gênensis enquanto um mito”. In: Edmund Leach (org. Roberto da Matta), Ed. Ática/Grandes Cientistas Sociais/Antropologia 38, 1983, pp. 57-69.

LÉVI-STRAUSS, C. “A gesta de Asdiwal”. In: Antropologia Estrutural Dois, Ed. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1976.

LOPES DA SILVA, Aracy. “A expressão mítica da vivência histórica: tempo e espaço na construção da identidade xavante”. In: Anuário Antropológico/82, Tempo Brasileiro/Universidade Federal do Ceará, Rio de Janeiro e Fortaleza, 1984. ------. “Mitos e cosmologias indígenas no Brasil: breve introdução”. In: Índios no Brasil. Grupioni, Luís Donisete Benzi (org.). São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 1992. ------. “Mito, razão, história e sociedade”. In: LOPES DA SILVA & GRUPIONI (orgs.). A Temática Indígena na Escola. Brasília, MEC/MARI/Unesco, 1995.

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. São Paulo, Cultrix, 1989.

VIDAL, Lux. Grafismo Indígena. Estudos de Antropologia Estética. São Paulo, Studio Nobel/Fapesp/Edusp, 1992.

VIVEIROS DE CASTRO, E. & CARNEIRO DA CUNHA, M. “Vingança e Temporalidade: os Tupinambá”. In: Anuário Antropológico/85, Ed. Universidade de Brasília e Ed. Tempo Brasileiro, Brasília e Rio de Janeiro, 1986.

Povos Indígenas no Brasil