A. O. SCOTT

DO "NEW YORK TIMES"

"Me sinto como um soldado na manhã após o Somme." Tirada de um capítulo da segunda temporada do seriado da BBC "Call the Midwife", esta fala chamou minha atenção recentemente como um exemplo interessante de detalhe de época. Ela é dita por um médico a uma enfermeira logo depois de fazerem um difícil parto em casa. A comparação é com uma batalha que durou quatro meses, começando em 1º de julho de 1916 em um trecho lamacento da Picardia, e que foi, na época, o episódio de combate mais sangrento da história humana, tendo gerado 60 mil baixas em um único dia de combate, apenas do lado britânico. A comparação feita pelo médico certamente é um exagero metafórico, mas representa um estilo de humor familiar, o hábito de traçar comparações entre desafios que enfrentamos regularmente e calamidades que mal conseguimos imaginar.

Mas por que escolher essa calamidade em especial? Baseado numa série popular de memórias de Jennifer Worth, "Call the Midwife" acontece no final dos anos 1950, não muito tempo depois de uma guerra que ultrapassou de longe sua antecessora em termos de escala e extensão de carnificina global. É interessante o fato de o conflito anterior estar mais imediatamente presente no imaginário desse médico e enfermeira, mais ou menos jovens. A batalha do Somme é mais acessível e possivelmente mais imediata que Dunquerque ou o Dia D.

A alusão pode exigir uma nota de rodapé hoje, mas sua presença em um programa de televisão agudamente sensível à precisão histórica é um sinal de quão profundamente a Primeira Guerra Mundial ainda está entranhada na consciência popular. Descrita em sua época como "a guerra para acabar com todas as guerras", em vez disso ela se tornou a guerra à qual todas as guerras subsequentes, e muitas outras coisas da vida moderna, parecem fazer referência. Palavras e frases antes associadas especificamente à experiência do combate no front ocidental ainda fazem parte da linguagem comum. Mal reconhecemos frases como "nas trincheiras" ou "terra de ninguém" como sendo figuras de linguagem, muito menos imagens que evocam algo que foi no passado uma forma nova de morte organizada em massa. E raramente notamos que nosso entendimento coletivo do que aconteceu em trincheiras, selvas, montanhas e desertos muito distantes no tempo e espaço do arame farpado e sacos de areia da França e Bélgica nos chega filtrado pelo sangue, fumaça e sofrimento daqueles enfrentamentos anteriores.

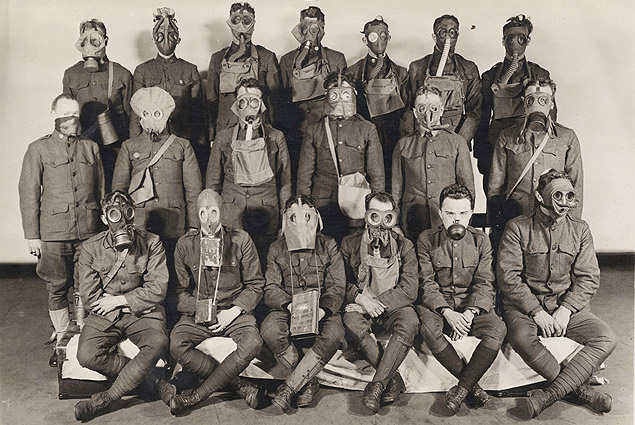

Reuters

Soldados americanos posam com diferentes modelos de máscaras de gás criados pelo Laboratório de Desenvolvimento Químico da Filadélfia, em imagem de 1919.

Uma pessoa que tomou nota da influência cultural duradoura e decisiva da Primeira Guerra Mundial foi Paul Fussell, estudioso literário e veterano da infantaria da Segunda Guerra Mundial cujo livro de 1975 "The Great War and Modern Memory" ainda é uma "tour de force" de crítica erudita e intensa. Fussell, morto em 2012, vasculhou romances, poemas e livros de memórias escritos na esteira da guerra e descobriu que eles estabeleceram um padrão que continuaria válido, conscientemente ou não, por boa parte do século 20.

Muitos soldados e oficiais britânicos chegaram ao front imersos em uma tradição literária que coloriu sua percepção –uma tradição que incluía não apenas épicos marciais e romances populares de aventura, mas também alegorias religiosas e românticas como "O Peregrino", de John Bunyan. O personagem principal dessa narrativa de dificuldade desesperadora e redenção final, escrita no século 17, é visto primeiramente como "um homem trajado em trapos" e com "um grande fardo sobre as costas". É uma descrição que parecia antever o recruta exausto, saído das trincheiras, com seu uniforme maltrapilho e mochila pesada.

Esse soldado, por sua vez, depois de algumas mudanças em seu uniforme e equipamentos, percorreria as décadas seguintes, deixando para trás um conjunto de depoimentos em primeira mão surpreendentemente consistentes. Quer sejam apresentados como memórias ou ficção, os escritos pós-1918 sobre a guerra voltam sempre para os mesmos temas e atitudes. Entre eles estão a ênfase sobre o tédio e o pavor dos combates em terra; o fato de ser privilegiada a visão do soldado comum, em detrimento da de oficiais ou estrategistas; a atitude de desconfiança em relação à autoridade e a tendência a ironizar aqueles que a exercem; um senso forte da separação existencial absoluta entre aqueles que combateram e as pessoas que ficaram em casa; um pendor pelo absurdo, o sarcasmo e o humor negro, e a conclusão de que, seja qual for o desenlace ou a justiça da guerra como um todo, para o veterano de guerra individual seu legado será o cinismo e a desilusão.

Fussell identificou essas características na literatura inspirada em sua própria guerra –em "Os Nus e os Mortos", "Ardil 22" e "O Arco-íris da Gravidade"–, e elas saturam as narrativas sobre o Vietnã que se seguiram à publicação de seu livro. O título de "The Things They Carried", o ciclo de histórias autobiográficas de Tim O'Brien sobre a vida antes, durante e depois de combater no Vietnã, encerra ecos de "O Peregrino", e seu misto de prosa enxuta, naturalismo franco e terror surreal faz dele tanto um relato definitivo dessa guerra quanto uma recapitulação da Grande Guerra.

Como quase todos os outros autores homens que escrevem em inglês e já trataram do tema da guerra, O'Brien tem uma dívida evidente com Hemingway, que chegou mais perto que ninguém de definir um modelo de como ele deve ser tratado, com um trecho famoso de "Adeus às Armas":

"Havia muitas palavras que você não suportava ouvir, e finalmente apenas os nomes de lugares tinham dignidade. Certos números eram a mesma coisa, e certas datas, e estas, com os nomes dos lugares, eram só o que você podia dizer e lhes dar qualquer sentido. Palavras abstratas como glória, honra, coragem ou santificar eram obscenas diante dos nomes concretos de vilas, os números de estradas, os nomes de rios, os números de regimentos e as datas."

Photo National Army Museum

Soldados britânicos leem notícias do conflito em um das trincheiras da linha de frente durante a Primeira Guerra.

Essa observação contundente –ela própria curiosamente abstrata, não obstante sua insistência sobre a especificidade– continuou válida ao mesmo tempo em que a geografia mudou. O imperativo de relatar o que realmente aconteceu, mesmo para um público ou posteridade incapazes de entender plenamente, gerou uma literatura repleta de nomes e datas. Verdun, Passchendaele, Gallipoli, Guadalcanal, Monte Cassino, Stalingrado, Inchon, Khe Sanh, Kandahar, Fallujah. 11 de novembro, 6 de junho, 11 de setembro.

Em 1964, 50 anos depois de a guerra começar, Philip Larkin, nascido em 1922, publicou um poema memorial intitulado "MCMXIV". Seu tema não é tanto a guerra quanto uma Inglaterra passada, feita de "rostos arcaicos" e hábitos que ficaram para trás, uma Inglaterra que deixou de existir em algum momento entre o assassinado do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, em 28 de junho, e o começo das hostilidades plenas e continentais, no início de agosto. O poema procura congelar o momento em que o mundo mais velho –um mundo que os pais de Larkin conheceram intimamente, mas que estava um pouco além do horizonte de sua própria memória– "virou passado sem proferir uma palavra".

"Nunca mais essa inocência", Larkin conclui, resumindo aquilo que era, então e agora, uma base crucial da visão convencional sobre a Grande Guerra, uma noção que substanciou a rejeição de Hemingway da linguagem antiga e altiva sobre honra e glória. Ao mesmo tempo em que reconhece o poder sedutor da ideia de inocência perdida, Larkin sugere que ela é complexa, até enganosa. Indivíduos como as crianças e os maridos anônimos que povoam seus versos podem facilmente ser imaginados como inocentes. Estados-nações imperiais que passaram os últimos séculos conquistando a maior parte do resto do planeta são outra história.

Isso estava muito claro para Larkin, cujo patriotismo se baseava na noção de que a Inglaterra era o pior lugar do mundo, com a possível exceção de todos os outros lugares. A primeira vez em que ele emprega a frase "nunca tal inocência", ele a qualifica com "nunca antes ou depois", sugerindo que a aura edênica particular que paira sobre os meses de 1914 que antecederam a guerra pode ser ilusória, à sua própria maneira. Deixar entender que a Grã-Bretanha (ou qualquer outro país combatente) tenha sido de alguma maneira mais inocente na véspera da catástrofe é registrar um efeito posterior da própria catástrofe.

A guerra foi tão hedionda e terrível que só poderia ter explodido numa paisagem de bondade e pureza. Ou, pelo menos, esse é um dos mitos que ela deixa para trás. Outro, defendido na época por um punhado de intelectuais de vanguarda (notadamente os futuristas italianos) e adaptada por alguns historiadores posteriores, foi que a guerra acelerou tendências já presentes na sociedade moderna: em direção à violência mecanizada, ao conflito total e à fusão de tecnologia e política.

Muitos do relatos sobre aquele verão, especialmente na França e Grã-Bretaha, destacam o tempo belo e os prazeres veranis. "Fear", de Gabriel Chevallier, um romance de combate publicado em 1930, começa com a "França despreocupada" vestindo seus "trajes de verão". "Não havia uma nuvem no céu –um céu tão otimista, azul forte." Um exemplo rematado do jogo de realidade empírica com ornamentação literária: os registros meteorológicos podem atestar a cor e claridade do céu, mas apenas a ironia cruel e corretora da retrovisão poderia inspirar a palavra "otimista".

Reuters

Oficiais alemães na Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917.

E então: "Em alguns poucos dias, a civilização foi exterminada". Esta sentença brutalmente concisa, algumas páginas depois do início de "Fear", resume a perda da inocência que será aprofundada nos capítulos subsequentes da narrativa na primeira pessoa. Mas esses capítulos também deixarão claro até que ponto essa "civilização", tão inebriada com seu discurso de glória nacional e destino heroico, seria a autora de sua própria extinção. A discrepância entre esse discurso altivo e a realidade hedionda da guerra abre um abismo na experiência humana que, segundo Fussell, nunca se fechou. "Estou dizendo", ele escreveu, "que parece haver uma forma dominante de entendimento moderno, que ela é essencialmente irônica e que ela se origina em grande parte com o debruçar da mente e da memória sobre os acontecimentos da Grande Guerra."

Acontecimentos mais recentes e a resposta imaginativa e eles podem indicar até que ponto as visões podem mudar e as recordações podem perder força. O "céu azul forte" de Chevallier inevitavelmente evoca um certo céu de final de verão sobre Manhattan, quase 13 anos atrás, em outro momento que acabaria por assinalar uma divisão entre o Antes e o Depois.

Depois do 11 de setembro de 2001, nos foi dito –dissemos a nós mesmos– que tudo havia mudado. Numa inversão curiosa da lógica da Grande Guerra, os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono foram largamente e rapidamente vistos como tendo anunciado "a morte da ironia". O que isso quis dizer, pelo menos inicialmente, foi que um estilo cultural dominado (segundo Roger Rosenblatt na "Time", entre outros) por "desapego e caprichos pessoais" daria lugar a uma ética de seriedade e sinceridade. Mas, vistos em retrospectiva, os obituários da ironia não apenas foram prematuros como fizeram parte de uma reafirmação agressiva da inocência, um esforço coordenado para refutar a conclusão de "MCMXIV", de Larkin.

Seguiu-se uma reabilitação das palavras abstratas que Hemingway e sua geração perdida viram como tão intoleráveis. Soldados comuns passaram a ser descritos rotineiramente como "heróis" e "guerreiros", ao mesmo tempo em que seus ferimentos ou mortes eram mantidos longe das vistas do público. Este, em casa, era incentivado a fazer manifestações de patriotismo e apoio, mas também a levar adiante as rotinas otimistas do trabalho, lazer e compras, "como se" (citando Larkin) "fosse tudo uma brincadeira de um feriado de agosto".

Mas a Grande Guerra ainda não deixou por completo de estar conosco. Enquanto as guerras no Afeganistão e Iraque terminam em meio à inconclusividade sangrenta, os homens e mulheres que combateram nelas começaram a escrever, e os textos que produzem devem nos conduzir de volta à manhã após o Somme. O romance premiado de Ben Fountain "Billy Lynn's Long Halftime Walk", de 2012, extrapola a ironia para mergulhar na farsa, justapondo as experiências de um pelotão sofrido mergulhado do caos do Iraque para o espetáculo vulgar do Super Bowl, onde seu serviço militar é homenageado e explorado. O livro fica bem na companhia irreverente de "Ardil 22", ou seja, na mesma estante que "Nada de Novo no Front" e de "Fear", de Chevalier.

Enquanto isso, "Redeployment", de Phil Klay, lançado este ano, segue a linha pragmática e contundente de Hemingway e "The Things They Carried". Coletânea enganosamente modesta de contos interligados, o livro é cheio de topônimos, números e siglas militares, humor negro, frustração sexual, amizade sentimental e desprezo pela autoridade. Só pode ter sido escrito por alguém que esteve lá, se bem que, com alguns ajustes em matéria de tecnologia, jargão e clima, o "lá" pudesse igualmente bem ser Ypres ou Ramadi. E a moral poderia ter sido escrita pelo memorialista britânico Edmund Blunden, que tirou uma lição brutal de sua própria experiência na batalha do Somme: "A Guerra tinha vencido e continua a vencer".

Tradução de CLARA ALLAINFolha de S. Paulo