Sem poupar detalhes, o horror do campo de extermínio nazista

Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, a maioria em câmaras de gás | Crédito: Domínio Público

“Arbeit machr frei” – ou “o trabalho liberta”. Era essa a inscrição na entrada do maior campo de concentração nazista. Erguido em 1940 nos subúrbios da cidade de Oswiecim, na Polônia, ele tinha três partes: Auschwitz I, a mais antiga; Auschwitz II-Birkenau, que reunia o aparato de extermínio; e Auschwitz III-Buna, com cerca de 40 subcampos de trabalho forçado.

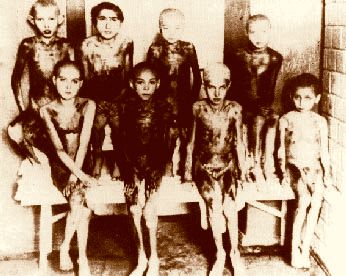

As primeiras vítimas do nazismo foram poloneses, seguidos de soviéticos, ciganos e prisioneiros de guerra. Em 1942, o campo voltou-se para a destruição em massa dos judeus. Lá, cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram, a maioria em câmaras de gás. Em Auschwitz, os presos eram obrigados a usar insígnias nos uniformes conforme a categoria – “motivo político” era um triângulo vermelho; “homossexual”, um rosa. Muitos foram usados em experimentos médicos.

No final da guerra, prevendo a vitória dos aliados, os alemães começaram a destruir crematórios e documentos enquanto evacuavam os prisioneiros. Os que não conseguiam andar foram deixados lá e liberados pelo Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945. Hoje, Auschwitz é um museu que preserva a memória do maior genocídio da História

Seleção dos "capazes"

Os prisioneiros chegam em trens de gado e são selecionados por médicos. Os aptos ao trabalho entram numa fila e são tatuados com um número de registro. Velhos, doentes, grávidas, crianças e a maioria dos judeus vão para outra fila, direto para a câmara de gás. Os “capazes” tomam banho de desinfecção (contra tifo), raspam o cabelo e deixam seus pertences.

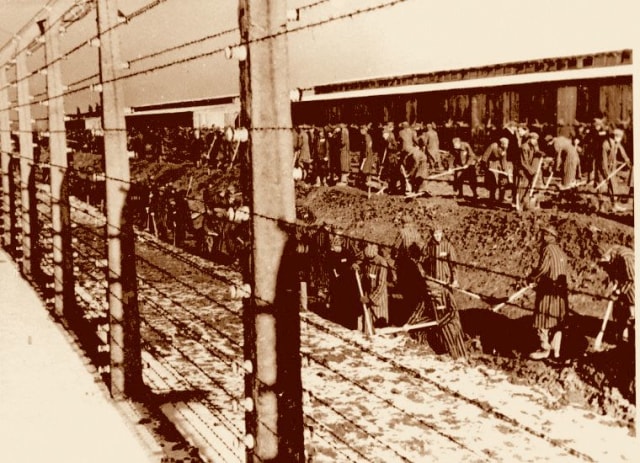

Trabalho escravo

Os presos trabalham pelo menos 11 horas por dia para impulsionar a máquina de guerra alemã. Constroem prédios do campo de concentração e estradas e produzem carvão, borracha sintética, produtos químicos, armas e combustíveis em indústrias como a Krupp e a IG Farben. Embora não haja números oficiais, vários morrem de cansaço durante as obras.

Pão e sopa no almoço

A cozinha do campo prepara rações de comida três vezes ao dia, que em geral incluem um pedaço de pão, café e sopa de batata. Quem faz pouco esforço físico recebe cerca de 1300 calorias diárias. Os que trabalham pesado ingerem 1700. Após algumas semanas, essa dieta de fome leva à exaustão, deterioração do corpo e até morte.

Entre ratos

Em Auschwitz I, cerca de 20 mil presos dormem em pavilhões de tijolo. Os treliches são em número insuficiente, e um preso dorme sobre o outro. Não há banheiro nem calefação – mesmo com temperaturas abaixo de zero. Em Birkenau, os alojamentos são blocos de madeira e tijolos feitos sobre o solo úmido. Cerca de 700 pessoas ocupam cada um.

Espera congelante

Durante as assembleias de contagem, os presos ficam horas no frio, muitas vezes sem seus uniformes (calça comprida, camisa listrada e boina), esperando os nazistas decidirem quem será mandado à câmara de gás. Intelectuais, políticos e outras pessoas consideradas perigosas são fuzilados no Muro da Morte, nos fundos do bloco 11, ou enforcadas.

Matemática sinistra

Em geral, o destino de 70% dos prisioneiros é a câmara de gás. A maior parte das vítimas é trancada nua em locais fechados – os nazistas diziam que elas iam tomar banho. Dentro deles, uma tubulação expele ácido cianídrico. A morte chega, no máximo, em 10 minutos. Os corpos são depois queimados num dos cinco crematórios – juntos, podem queimar 4765 corpos por dia.

Revista Aventuras na História