O silêncio do Vaticano e os sussurros do Duce diante da ascensão do Führer

DAVID I. KERTZER

Em 1933, Hitler criou uma lei demitindo os judeus do serviço público. Informado, o pontífice foi aconselhado a não interferir e se calou. Curiosamente, foi Mussolini, e não Pio XI, que recomendou ao Führer que parasse com a perseguição

FOTO: ULLSTEIN BILD_ULLSTEIN BILD VIA GETTY IMAGES

Enquanto Benito Mussolini exibia um busto de Napoleão em seu estúdio, Adolf Hitler, que se tornou chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, mantinha, havia muito, um busto de Mussolini no seu. O Duce era, para ele, o exemplo a ser seguido. Pouco depois da cerimônia de posse, Hitler mandou uma mensagem ao italiano: fascismo e nazismo tinham muitas coisas em comum. Ele esperava fortalecer os laços entre a Itália e a Alemanha.

Mussolini gostava da adulação, mas tinha dúvidas sobre seu seguidor. Hitler era “um sonhador”, mais apto para fazer discursos inflamados do que para governar. Já Hermann Göring[1] era um “ex-paciente de manicômio”. Os dois, achava o Duce, sofriam de complexo de inferioridade.

“Hitler é um agitador simpático”, disse o cardeal Eugenio Pacelli,[2]“mas é cedo demais para dizer se é um homem de governo.”

Fazia muito tempo que chefes da Igreja alemã desconfiavam do extremo nacionalismo de Hitler, que para eles beirava o paganismo. Mas o líder nazista, ciente de que um em cada três alemães era católico, estava ansioso para conquistar o apoio do Vaticano. Assim como o Partido Popular católico havia atrapalhado os planos de Mussolini na Itália, o Partido do Centro Católico[3] atrapalhava as aspirações de Hitler na Alemanha. Menos de um mês depois que Hitler assumiu o poder, o embaixador alemão assegurou a Pacelli que o novo chanceler queria manter boas relações com a Santa Sé. Afinal, observou o embaixador, Hitler era católico.

O papa também tinha dúvidas sobre os nazistas. “Com os hitleristas no poder”, perguntou Pio XI na primavera anterior, “o que se pode esperar?” Mas, semanas após a nomeação do novo chanceler, o pontífice começou a vislumbrar alguma esperança. “Mudei de opinião sobre Hitler”, disse ele ao surpreso embaixador francês no começo de março. “É a primeira vez que uma voz de governo se ergue para denunciar o bolchevismo em termos tão categóricos, unindo-se à voz do papa.”

“Aquelas palavras”, recordou o embaixador francês François Charles-Roux, “pronunciadas com voz firme e uma espécie de arrebatamento, me mostraram como o novo chanceler alemão tinha atraído a atenção de Pio XI ao lançar uma declaração de guerra até a morte contra o comunismo.” O enviado da Grã-Bretanha no Vaticano também notou que o pontífice parecia obcecado com a ameaça comunista. Era impossível compreender as ações do papa, afirmou ele, sem levar isso em conta.

A opinião surpreendentemente positiva de Pio XI sobre Hitler produziu consternação e confusão entre os chefes da Igreja alemã. Na campanha para as eleições de março de 1933, os bispos alemães tinham sido unânimes ao denunciar os nazistas e apoiar vigorosamente o Partido do Centro. Em 12 de março, o papa teve um encontro com o cardeal Michael von Faulhaber, arcebispo de Munique, para lhe falar da necessidade de uma mudança de curso. Ao voltar à Alemanha, o arcebispo informou aos colegas: “Meditemos sobre as palavras do Santo Padre, que, num consistório, sem mencionar o seu nome, indicou Adolf Hitler perante o mundo inteiro como o estadista que primeiro, depois do próprio papa, ergueu a voz contra o bolchevismo.” Em 23 de março, o chanceler alemão retribuiu o apoio do papa declarando que as igrejas cristãs eram “os fatores mais importantes de preservação da nossa identidade nacional”. Comprometeu-se a proteger “a influência a que têm direito as confissões cristãs na escola e na educação”. Dois dias depois, falando com o cardeal Pacelli, Pio XI manifestou seu apreço pelo que Hitler dissera, elogiando suas “boas intenções”. No fim do mês, os bispos alemães anunciaram que já não se opunham ao líder nazista.

Em maio, Charles-Roux voltou a comentar a nova opinião positiva do papa sobre Hitler. “O pontífice, impulsivo por natureza e obcecado com sua fobia ao comunismo”, observou o embaixador francês, “permitiu-se um momento de entusiasmo” pelo líder nazista. Cientes da importância do apoio da Igreja, autoridades do governo italiano dividiram com homólogos nazistas suas próprias “receitas” de sucesso para obter a aprovação do Vaticano.

O papa estava ansioso para chegar a um acordo com o governo nazista que preservasse a influência da Igreja na Alemanha. O cardeal Pacelli, hábil negociador, via o Partido do Centro Católico como uma das principais moedas de troca da Santa Sé. Ele acreditava que, ao se oferecer para suspender o apoio ao partido, o Vaticano poderia obter garantias que protegessem os direitos de associações católicas na Alemanha. Mas não contava com o efeito abrupto que a retirada do apoio dos bispos teria sobre o Partido do Centro. Antes que Pacelli chegasse a um acordo com Hitler, o partido anunciou a própria dissolução.

Em julho, o cardeal conduziu o vice-chanceler alemão, Franz von Papen[4], até seu apartamento no Vaticano. A concordata que assinaram ali garantia à Igreja alemã o direito de cuidar dos próprios assuntos e oferecia proteções a padres, ordens religiosas e propriedades da Santa Sé. Contudo, boa parte da sua redação, em especial no que dizia respeito a associações e escolas católicas, era vaga.

Heinrich Brüning, líder do Partido do Centro que servira como chanceler da Alemanha de 1930 a 1932, ficou furioso. Esbravejou que o Vaticano tinha traído o partido católico e se aliara a Hitler. Responsabilizou o cardeal Pacelli, que, segundo ele, não compreendia a natureza do nazismo. A fé de Pacelli no “sistema de concordatas”, escreveria Brüning futuramente em suas memórias, “levou-o, e ao Vaticano, a desprezar a democracia e o sistema parlamentar”.

Opapa Pio XI logo percebeu que seu “pacto com o diabo” – como o historiador Hubert Wolf o descreveu – não traria os resultados esperados. Ao mesmo tempo que assinaram a concordata, os nazistas puseram em vigor a Lei para a Prevenção de Descendentes Hereditariamente Doentes, determinando a esterilização compulsória de pessoas consideradas defeituosas – em clara divergência com a doutrina católica. Hitler começou também a agir contra a densa rede de escolas paroquiais da Igreja. Os nazistas queriam uma Igreja que pudessem controlar por completo. No início do outono, a Secretaria de Estado produziu uma análise alarmante desses esforços, que incluía a letra de uma canção popular entre a Juventude Hitlerista que chamava Hitler de seu “redentor”. Em outubro, o editor do mais influente jornal católico da Itália, L’Avvenire d’Italia, advertiu que os nazistas trabalhavam por “uma igreja nacional alemã na qual protestantes e católicos serão misturados”. Em dezembro, no discurso de Natal que fazia todo ano aos cardeais, Pio XI manifestou seu desapontamento com o governo nazista. Pacelli e Von Papen tinham assinado a concordata apenas cinco meses antes.

Enquanto as dúvidas do papa sobre Hitler aumentavam, seus auxiliares mais próximos tentavam manter as relações tão harmoniosas quanto possível. No começo de 1934, tanto o cardeal Pacelli quanto o núncio na Alemanha, monsenhor Cesare Orsenigo, aconselharam o papa a não dizer nada que pudesse enfurecer Hitler, para não enfraquecer ainda mais a posição da Igreja. Em Berlim, Orsenigo recebeu ajuda em seus esforços, tendo conservado o assistente pessoal de Pacelli do seu tempo de núncio, o padre alemão Eduard Gehrmann. Como disse um observador do Vaticano, o padre Gehrmann “acreditava mais em Hitler do que em Cristo”.

O fato de Pio XI ter escolhido Cesare Orsenigo para ser núncio na Alemanha nazista revela muito sobre o papa. À exceção do núncio na Itália, não havia missão diplomática mais crucial e complexa no Vaticano, embora Orsenigo fosse um homem de inteligência limitada e visão de mundo ainda mais tacanha. Nascido perto da cidade natal do pontífice, na região do lago de Como, ao norte de Milão, Orsenigo, assim como Pio XI, tivera um pai supervisor de fábrica de seda. Seus dois tios paternos haviam se casado com as duas tias maternas, filhas do supervisor da fábrica de seda de uma cidade vizinha. Cada um dos três casais teve um filho que se tornou padre. Ordenado em 1896, Orsenigo serviu numa paróquia de Milão e, em 1912, acrescentou o título de cônego no domo de Milão.

Até então, Orsenigo vivera confinado aos limites da Igreja dentro e nos arredores de Milão; não tinha experiência diplomática nem qualquer interesse evidente em assuntos internacionais. Apesar disso, meros quatro meses após se tornar papa, Pio XI nomeou-o núncio na Holanda, com o título de arcebispo. A nomeação provocou muitos comentários entre o alto clero, que via naquilo mais um exemplo da preferência dada pelo pontífice aos seus amigos de Milão, em vez de escolher homens da hierarquia com mais experiência. O cardeal Gasparri[5] presidiu a cerimônia de consagração episcopal de Orsenigo; o padre milanês usava com orgulho a cruz que o pontífice lhe dera para honrar a ocasião, mas, à exceção de alguns alunos do Pontifício Seminário Lombardo em Roma, que serviram como coroinhas, a igreja estava vazia.

Depois de passar dois anos na Holanda, Orsenigo se tornou núncio na Hungria. Em 1928, enquanto ele estava em Roma para uma visita, um dos informantes de Mussolini conjecturou que o papa Pio XI talvez o escolhesse para substituir o cardeal Gasparri como secretário de Estado. Segundo o informante, o pontífice valorizava acima de tudo homens de lealdade inquestionável. A escolha seria uma dádiva para o regime, acrescentou o informante, pois Orsenigo era menos astuto e mais maleável do que o voluntarioso Gasparri.

Embora tenha passado batido por Orsenigo para o cargo de secretário de Estado, o papa Pio XI o escolheu para substituir Pacelli como núncio na Alemanha. Tanto Hitler quanto o cardeal Pacelli viriam a considerar Orsenigo pouco importante. Sem dúvida Pacelli nunca sentira necessidade de pedir conselhos para lidar com Berlim. Prudente e escrupuloso, vivia com medo de ofender Hitler. Mais adiante, quando as relações com a Alemanha nazista se tornaram sua preocupação central, Pio xi não substituiria Orsenigo. O papa não queria um pensador independente, nem um homem belicoso, como seu embaixador no país de Hitler. O medíocre Orsenigo permaneceria no cargo, sob o comando do papa seguinte, durante todos os dramáticos anos da Segunda Guerra Mundial.

Preocupado com elementos anticatólicos no movimento nazista, Pio XI ficou especialmente aborrecido com Der Mythus des 20 Jahrhunderts [O Mito do Século XX], escrito por Alfred Rosenberg, o mais importante teórico nazista. No livro, Rosenberg afirmava que Deus criou os humanos como raças separadas; a superior raça ariana estava destinada a governar as outras. Jesus era ariano, explicava ele, mas os apóstolos judeus tinham poluído seus ensinamentos. O catolicismo era o produto corrompido dessa influência judaica. No começo de 1934, o Santo Ofício incluiu esse best-seller alemão no Índice de Livros Proibidos. O próprio Hitler manteve certa distância da publicação, e, dessa forma, algumas pessoas na Santa Sé puderam atribuir a tendência anticatólica dos nazistas não ao Führer, mas à ala anticlerical do partido. Era uma prática bem conhecida no Vaticano, onde ações contra a Igreja na Itália costumavam ser atribuídas não a Mussolini, mas aos anticlericais que o cercavam.

Em seus esforços para convencer Hitler a honrar a concordata, Pio XI pediu ajuda ao Duce incontáveis vezes. Na primavera de 1934, quando Mussolini se preparava para seu primeiro encontro com Hitler, o papa lhe enviou instruções. Queria que o italiano arrancasse do Führer garantias de que ele respeitaria a concordata. Embora o acordo estivesse em vigor havia menos de um ano, os nazistas já o ignoravam. Mussolini deveria transmitir também um alerta: seria melhor que Hitler não intimidasse os bispos da Alemanha, pois, “embora pudessem lhe fazer um grande bem, também podiam – embora não o desejassem – fazer-lhe muito mal, uma vez que os católicos tomariam partido deles”.

Pio XI também pediu ao Duce que convencesse Hitler a “se livrar de certos acólitos que prejudicavam sua imagem”, em especial Alfred Rosenberg e Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda. O papa acreditava que ambos incentivavam ataques à Igreja Católica. O arcebispo de Munique, cardeal Faulhaber, preparara pouco tempo antes um relatório perturbador sobre Goebbels, cujos escritos, incluindo um romance popular de sua autoria que datava dos anos 20, combinavam uma forte crença em Deus e Jesus Cristo com desdém pela Igreja e pelo clero. “Converso com Cristo”, escreveu Goebbels em seu livro. “Achei que o tinha vencido, mas só venci mesmo seus padres idólatras e falsos servidores. Cristo é duro e implacável.” Para piorar, o católico Goebbels se casara pouco tempo antes com uma divorciada protestante e era, segundo o arcebispo, “um notório homossexual”. Ao receber o pedido do papa Pio XI, o Duce ficou feliz de poder desempenhar o papel de estadista sábio e prometeu atender a todos os desejos do pontífice.

Mussolini não estava tão ávido pelo encontro. O objetivo nazista de criar uma Grande Alemanha, unindo todos os povos de etnia alemã, significava de maneira inevitável que eles tentariam anexar a Áustria. Isso ia em direção oposta à política externa da Itália, que via a nação como parte da esfera de influência italiana e um para-choque contra uma Alemanha extremamente agressiva.[6] Mussolini era partidário convicto de Engelbert Dollfuss, o chefe social-cristão do governo austríaco, que suspendera o parlamentarismo em março de 1933 em resposta à agitação provocada pelos nazistas. Naquele verão, Dollfuss, com a mulher e os filhos a tiracolo, visitara Mussolini em seu refúgio de verão em Riccione, na costa adriática da Romanha, para lhe pedir ajuda. Pouco depois de Dollfuss voltar para Viena, um nazista austríaco atirou nele, baleando-o no braço e nas costelas.

O Führer desembarcou no aeroporto de Veneza na manhã de 14 de junho de 1934, onde o bronzeado Duce o recebeu. Mussolini usava um magnífico uniforme com pencas de medalhas no peito, um fez fascista preto, um punhal enfiado no cinto e botas pretas até os joelhos. Hitler usava uma capa amarela, chapéu de aba mole de veludo marrom, terno escuro e sapatos pretos comuns. Parecia, segundo um observador, “um trabalhador em seu traje de domingo”. O pálido alemão sofreria muito em comparação com o viril Mussolini, que se deliciava em desnudar o peito numa infindável variedade de poses. Hitler jamais se deixava ser visto sem estar inteiramente vestido e, mesmo durante sua passagem pela prisão nos anos 20, insistia em usar gravata todos os dias. Enquanto o Duce adorava dirigir carros velozes e pilotar aviões, o Führer preferia se sentar no banco detrás de sua imensa Mercedes, cercado por guarda-costas, parecendo, nas palavras do biógrafo Ian Kershaw, “um gângster excêntrico”.

Ao sair do avião, Hitler estava claramente constrangido. O confiante Mussolini andou a passos largos até ele e levantou o braço na saudação nazista. Correria depois o boato de que, quando o Führer o saudou em resposta, o Duce murmurou Ave imitatore! [Ave, imitador!]. A impressão causada por Hitler alimentaria em Mussolini a sensação de estar lidando com uma cópia barata do original, sensação essa que, mais à frente, se revelaria perigosa.

Orgulhoso de seu domínio da língua alemã, o Duce insistiu em ficar a sós com Hitler. Tinha até tomado aulas para melhorar a fluência nas semanas anteriores ao encontro. Mas Mussolini teve dificuldade para acompanhar as longas tiradas de Hitler, tanto pelo tédio que provocavam quanto por limitações linguísticas. Sua crença em que o Führer era um tanto maluco só fez aumentar nos dois dias seguintes. O encontro não foi ajudado pela infestação de mosquitos, descritos como “do tamanho de codornas”, nem pelo alarde que Hitler fazia da superioridade da raça nórdica em comparação às origens parcialmente “negroides” dos europeus meridionais. A maior fonte de tensão continuava sendo a Áustria, pois Hitler não fazia segredo da sua intenção de uni-la à Alemanha.

“Que palhaço!”, disse Mussolini quando o avião do Führer decolou. O homem se gabara da superioridade da raça alemã. Mas, como o Duce adorava contar para plateias italianas, enquanto homens como César, Cícero, Virgílio e Augusto adornavam os magníficos palácios de Roma, os selvagens analfabetos que foram ancestrais dos nazistas viviam em imundas cabanas no mato.

Depois do encontro em Veneza, Mussolini escreveu ao seu embaixador na Santa Sé, Cesare de Vecchi, para colocá-lo a par das novidades: “Vou poupá-lo de todas as idiotices que Hitler disse sobre Jesus Cristo ser da raça judia etc.” Quando o chanceler alemão falara sobre a Igreja Católica, disse Mussolini a De Vecchi poucos dias depois, “era como se tivesse preparado um disco fonográfico sobre o assunto e o tocasse durante dez minutos, até o fim”. Hitler fizera um discurso inflamado dizendo que a Igreja não passava de uma das mistificações dos judeus. “Esse judeu”, disse o Führer, referindo-se a Jesus Cristo, descobrira um jeito de enganar todo o mundo ocidental. “Ainda bem”, disse ele a Mussolini, “que vocês (os italianos) conseguiram injetar mais do que uma pequena dose de paganismo (na Igreja Católica), fazendo de Roma o seu centro e usando-a para seus próprios fins.” Hitler acrescentou que, embora fosse católico, não conseguia ver nenhum benefício trazido pelo catolicismo à Alemanha.

Mussolini não contou nada disso ao papa, a não ser por uma vaga alusão à sciocchézza, bobagem, que Hitler dissera sobre Jesus ser judeu. Com receio de que as coisas piorassem caso o pontífice soubesse o que o Führer falara, o Duce apresentou a De Vecchi uma versão expurgada da conversa a ser usada com o Vaticano. Ele deveria dizer a Pio XI que fizera o melhor possível e que, no futuro, talvez pudesse induzir o líder nazista a adotar uma opinião mais conciliatória.

Um mês depois, nazistas armados, vestindo uniformes do Exército austríaco, invadiram o gabinete do chanceler Dollfuss e o mataram. No começo do dia, a mulher e os filhos dele tinham chegado à residência de veraneio de Mussolini no Adriático, onde Dollfuss deveria se juntar a eles. Coube ao Duce dar a notícia. Pio XI ficou desolado. No ano anterior, Dollfuss fora a Roma assinar uma concordata entre a Áustria e a Santa Sé. O papa o conhecia e o considerava um bom católico. “É horrível! É horrível!”, repetia. Sentado à sua mesa, olhava para o chão, a cabeça apoiada nas mãos. Quando enfim ergueu os olhos, perguntou: “O que vamos fazer? O que vamos fazer?”

O cardeal Pacelli tinha uma opinião menos entusiástica a respeito do líder austríaco. Em julho de 1933, quando soube que o Vaticano ia assinar uma concordata com Hitler, Dollfuss ficara furioso, convencido de que ela enfraqueceria a resistência austríaca a uma tentativa nazista de assumir o controle. Sabendo que Dollfuss escrevera um documento manifestando esse ponto de vista, Pacelli pediu um favor ao embaixador austríaco na Santa Sé. Seria bom, disse ele, que o relato de Dollfuss fosse retirado dos arquivos diplomáticos austríacos.

Durante aqueles meses, o papa Pio XI recebeu relatórios frequentes com detalhes sobre a campanha nazista contra os judeus. No início de março de 1933, pouco antes das eleições alemãs, Hitler tinha assegurado a um grupo de bispos que protegeria os direitos da Igreja, suas escolas e suas organizações. Num aparente esforço para conquistar o apoio católico, acrescentou que eram todos aliados na mesma luta, a batalha contra os judeus. “Tenho sido atacado pela maneira como trato a questão judaica”, disse Hitler. “Por 1 500 anos a Igreja considerou os judeus perniciosos, exilando-os em guetos […] Estou prestando o maior dos serviços ao cristianismo.”

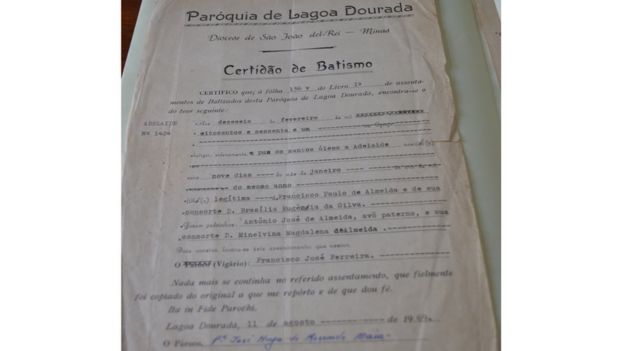

Em abril, o papa recebeu de Munique uma carta de Edith Stein, uma filósofa alemã de 41 anos e de origem judaica, que se convertera ao catolicismo onze anos antes. Stein suplicou-lhe que se manifestasse sobre a campanha contra os judeus – travada por um governo que se dizia “cristão” e usava imagens cristãs para respaldar suas iniciativas. “Durante semanas”, escreveu ela, “não apenas judeus, mas também milhares de católicos fiéis na Alemanha e, acredito, no mundo inteiro, aguardaram e esperaram que a Igreja de Cristo erguesse a voz para pôr fim a esse abuso do nome de Cristo. O que é essa idolatria de raça e poder estatal que o rádio martela todos os dias nos ouvidos das massas, senão pura heresia?” E concluía com um apelo profético: “Todos nós, verdadeiros filhos da Igreja que observamos de perto a situação na Alemanha, tememos o pior para a reputação da Igreja se o silêncio continuar.”

O cardeal Pacelli, respondendo em nome do papa Pio XI, não escreveu para Stein, e sim para o arquiabade que encaminhara a carta ao Vaticano. Pacelli disse-lhe para transmitir a Stein que ele mostrara a carta ao pontífice. Acrescentava uma oração para que Deus protegesse Sua Igreja naqueles tempos difíceis. Isso foi tudo.

Talvez de modo surpreendente, a fé de Edith Stein se manteve forte. Antes do fim do ano, ela tomou os votos para se tornar freira carmelita. No fim da década de 30, buscaria refúgio na Holanda. Em 2 de agosto de 1942, os nazistas prenderam Stein e a irmã Rosa, ambas judias aos olhos deles, e as despacharam para Auschwitz. Em seus últimos suspiros, elas inalaram os vapores da câmara de gás. Mais ou menos na época em que Stein redigiu seu apelo ao papa Pio XI, Orsenigo mandou um telegrama para o cardeal Pacelli. Os nazistas tinham proclamado o antissemitismo uma política oficial de governo. Fora convocado um boicote contra lojas e negócios de propriedade de judeus, assim como contra médicos, advogados e outros profissionais de origem judaica. Uma lei de 7 de abril de 1933 demitiu os judeus do serviço público civil. Ao dar essa notícia, Orsenigo aconselhou o pontífice a não interferir. “Uma intervenção do representante da Santa Sé”, advertiu o núncio, “equivaleria a um protesto contra o governo.”

O papa seguiu o conselho e ficou calado. Surpreendentemente, foi Mussolini, e não Pio XI, que, nesses primeiros meses de governo nazista, recomendou ao Führer que parasse de perseguir os judeus. Em 30 de março, o Duce enviou uma mensagem confidencial ao seu embaixador em Berlim instruindo-o a encontrar-se com Hitler de imediato para adverti-lo de que sua campanha antissemita era um equívoco: ela “aumentaria a pressão moral e as retaliações econômicas da parte do judaísmo internacional”. Queria ter certeza de que Hitler entendesse que ele estava dando esse conselho num esforço para ser útil. “Todo regime tem não só o direito, mas o dever, de tirar de posições de influência elementos que não sejam de todo confiáveis”, argumentou ele, “mas fazê-lo na base de semitas versus raça ariana poderia ser prejudicial.” Não só os judeus se voltariam contra o regime nazista, advertiu Mussolini, se a campanha fosse adiante: “A questão do antissemitismo pode servir como uma bandeira anti-Hitler também para inimigos que sejam cristãos.” No dia seguinte, o embaixador italiano foi ver o Führer para lhe transmitir o conselho do Duce. O papa Pio XI estava informado. Uma nota nos arquivos da Secretaria de Estado do Vaticano informa que o apelo de Mussolini foi “levado e lido para Hitler e Goebbels meia hora antes do encontro de ministros que aprovou a lei que demitiria os funcionários públicos de raça semita”.

Rejeitando o conselho do Duce, Hitler prosseguiu em seu caminho assassino. Em 1935, as Leis de Nuremberg proibiram casamentos entre judeus e não judeus e cassaram a cidadania alemã daqueles que tivessem origem judaica. Ao relatar sobre o congresso nacional do Partido Nazista daquele ano, Orsenigo disse ao Vaticano que os nazistas justificavam a perseguição culpando os judeus pelo comunismo. “Não sei se todo o bolchevismo russo foi obra exclusiva dos judeus”, relatou o núncio, “mas aqui eles encontraram uma maneira de fazer o povo acreditar nisso e agir em conformidade contra o judaísmo.” E concluiu, em tom aziago: “Se, como parece provável, o governo nazista durar muito tempo, os judeus estão condenados a desaparecer deste país.”

O fato de a população católica da Alemanha achar a noção de uma conspiração judaica verossímil não deveria surpreender. Durante anos, a revista que passava pela avaliação do Vaticano, La Civiltà Cattolica – entre muitas outras publicações da Igreja –, vinha alertando que os judeus eram a força do mal por trás de uma perigosa conspiração. Dizia-se que controlavam em segredo tanto o comunismo quanto o capitalismo, ambos com o objetivo de escravizar os cristãos. A única diferença notável da versão nazista – além da camada adicional de pseudobiologia – era a omissão dos protestantes.

Uma das figuras mais influentes do Vaticano que instigavam essa teoria conspiratória era Włodzimierz Ledóchowski, superior-geral da ordem jesuíta. Numa carta escrita à mão em 1936, Ledóchowski recomendou ao papa que fizesse um alerta mundial sobre “o terrível perigo que cresce a cada dia”. A ameaça vinha da propaganda ateísta dos comunistas de Moscou – tudo produto de judeus, segundo ele –, enquanto “a grande imprensa mundial, também sob controle judaico, raramente diz uma palavra. […] Uma encíclica com esse argumento”, aconselhou, levaria “não apenas os católicos, mas outros também, a adotarem uma resistência mais enérgica e organizada”.

Compartilhando a crença de Ledóchowski de que o comunismo representava um grave perigo, Pio XI concordou em mandar preparar uma encíclica especial e, nos meses seguintes, enviou-lhe rascunhos para comentários e sugestões. Descontente com o fato de que os esboços nada diziam sobre os judeus, Ledóchowski continuou insistindo com o papa para acrescentar uma linguagem que os vinculasse ao perigo comunista. “Parece que nos seria necessário, numa encíclica como esta”, aconselhou ele, em resposta a um dos rascunhos, “pelo menos fazer uma alusão à influência judaica, afirmando não apenas que os autores intelectuais do comunismo (Marx, Lassalle[7] etc.) eram todos judeus, mas também que o movimento comunista na Rússia foi organizado por judeus. E agora, também, embora nem sempre abertamente em todas as regiões, se examinarmos mais detidamente, os judeus é que são os principais defensores e promotores da propaganda comunista.”

Ao lado da frase de Ledóchowski sobre os judeus serem responsáveis pelo comunismo na Rússia, o papa rabiscou uma única palavra: Verificare – Verificar. Ele divulgaria sua encíclica denunciando o comunismo um mês depois, com o nome de Divini Redemptoris, mas, para decepção do chefe jesuíta, não incluiria nem uma palavra sobre os judeus.

La Civiltà Cattolica não teve esses escrúpulos, fazendo tudo ao seu alcance para amedrontar católicos sobre a perigosa conspiração judaica. Poucos meses depois de o pontífice divulgar sua encíclica anticomunista, a revista publicou outra advertência intitulada “A questão judaica”. Ia direto ao ponto já na primeira frase: “Dois fatos, que parecem contraditórios, estão estabelecidos entre os judeus espalhados no mundo moderno: seu domínio sobre o dinheiro e sua preponderância no socialismo e no comunismo.” Não só os fundadores do comunismo eram judeus: de acordo com a revista jesuíta eles também eram “os mais recentes líderes revolucionários do socialismo moderno e do bolchevismo”.[8]

Enquanto Hitler desenvolvia o próprio plano para lidar com a ameaça judaica, a La Civiltà Cattolica pensava na resposta cristã apropriada. Enumerou três possibilidades. A melhor seria converter todos os judeus ao cristianismo, o que, é óbvio, não tinha chance de acontecer, pois eles insistiam teimosamente em permanecer na sua religião. A segunda possibilidade era transferi-los da Europa para a Palestina. Mas a terra não tinha condições de suportar todos os 16 milhões de indivíduos, e, ainda que tivesse, eles jamais fariam o serviço necessário, pois eram “singularmente dotados da faculdade de serem parasitas, e destruidores não têm aptidão alguma, nem gosto, para o trabalho manual”.

Só restava uma terceira opção, a abordagem que a Igreja tinha usado com êxito durante séculos: privar os judeus dos seus direitos de cidadãos.

Nessa mesma edição, La Civiltà Cattolica informava sobre o recente congresso nazista em Nuremberg, realizado em setembro de 1936. “Com tenacidade infatigável”, disse Hitler à multidão, “o quartel-general revolucionário judaico prepara a revolução mundial.” Depois de citar essa fala, a revista reproduzia, sem comentários, a afirmação de Hitler de que 98% dos principais cargos na Rússia estavam “nas mãos de judeus”. Nos anos que precederam o Holocausto, tanto os nazistas quanto a revista jesuíta continuariam martelando essa afirmação. Apesar disso, dos 417 membros dos mais altos órgãos de liderança da União Soviética em meados dos anos 20, apenas 6% vinham de famílias judias, e essa porcentagem caiu drasticamente na década de 30 – mesmo porque o grande expurgo de Stálin tinha fortes subtons antissemitas. Em 1938, enquanto La Civiltà Cattolica e o governo nazista continuavam a afirmar que quase todos os líderes da União Soviética eram judeus, o organismo mais poderoso do governo soviético, o Politburo formado por nove homens, tinha apenas um de origem judaica. Dos 37 membros do Presidium da União Soviética, um vinha de família judia.

No encontro de 1932 com Mussolini, o papa Pio XI manifestara sua preocupação com a ameaça comunista russa, vinculando-a ao “desprezo anticristão do judaísmo”. Mas muita coisa acontecera desde então. Hitler assumira o poder e não só enfraquecia a influência da Igreja na Alemanha, mas também difundia uma idolatria pagã contrária à mensagem cristã. Ficava cada vez mais claro para Pio XI que o maior perigo para o cristianismo vinha dos nazistas. Contudo, seus conselheiros discordavam, vendo em Hitler a maior esperança da Igreja de conter o avanço comunista. Recomendavam ao papa que não o ofendesse.

─

Trecho do livro O Papa e Mussolini, a ser lançado em abril pela editora Intrínseca. As notas de rodapé foram editadas pela piauí.

─

[1] Hermann Göring, líder do partido nazista e fundador da Gestapo, a polícia secreta alemã.

[2] O cardeal Eugenio Pacelli era um dos assessores mais próximos do papa Pio XI e viria a se tornar o papa Pio XII em 1939, após a morte de seu antecessor.

[3] O Partido do Centro Católico era um partido político laico, mas de ideologia católica. Havia sido fundado no fim do século XIX, em reação às investidas do chanceler Otto von Bismarck contra o poder da Igreja católica.

[4] Von Papen era um católico fervoroso e viria a se tornar amigo do cardeal Pacelli alguns anos depois.

[5] Pietro Gasparri era o cardeal secretário de Estado do papa Pio XI, responsável por assinar o Tratado de Latrão, que selou o destino do Vaticano como Estado independente em 1929.

[6] Mussolini também estava preocupado com a população de origem alemã da região de Alto Adige, na Itália, que o país adquirira logo após a Primeira Guerra Mundial e cuja lealdade era duvidosa.

[7] Ferdinand Lassalle foi um dos fundadores do movimento socialista em meados do século XIX na Alemanha.

[8] Para justificar e racionalizar a ligação dos judeus com os sistemas divergentes do capitalismo e comunismo, a revista jesuíta aludia às origens materialistas e econômicas dos dois sistemas.

David I. Kertzer, escritor, historiador e antropólogo norte-americano, é especialista em história política e religiosa da Itália

Revista Piaui - Folha