O romance é o gênero literário mais produzido e mais consumido no Ocidente, pelo menos desde o século 19. Para isso contribuiu o desenvolvimento da imprensa periódica, em que muitas obras foram pela primeira vez publicadas, na forma de folhetins, ou seja, em capítulos semanais ou mensais, como no caso de obras primas de Dostoievski (1821-1881) e de Machado de Assis (1839-1908). O próprio incremento na circulação de jornais e revistas, a partir de então, testemunha uma ampliação do público leitor, o qual se pode dizer, sem perigo de exagero, foi formado por meio justamente da leitura de romances. Seguir um romance em folhetim equivalia ao que muita gente faz hoje consumindo novelas na televisão, considerando que mesmo quem não soubesse ler poderia ouvir as histórias lidas por outros.

Seguir um romance em folhetim equivalia ao que muita gente faz hoje consumindo novelas na televisão

Foi a partir dessa experiência, que historicamente constituiu nossos hábitos de leitura, que se criou a sensação de que o romance é um gênero moderno, relacionado com a própria formação de um público leitor urbano e burguês. Assim, o escritor brasileiro Donaldo Schüler, em Teoria do romance, afirma que ele é a “epopeia da modernidade”, ou, nos termos do filósofo húngaro Georg Lukács (1885-1971), em livro com o mesmo título, “a forma da virilidade madura, por oposição à infantilidade da epopeia” clássica.

Para o filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940), em ensaio sobre O narrador, ainda que os “primórdios do romance” remontem à Antiguidade, ele necessitou de “centenas de anos para encontrar na burguesia ascendente os elementos favoráveis a seu florescimento”. Ora, como toda generalização, isso tem algo de verdadeiro, mas tem também um tanto de inexatidão.

O reconhecimento

Para o reconhecimento do romance como gênero temos uma data exata – 1670 – e um texto preciso: o prefácio do bispo francês Pierre-Daniel Huet (1630-1721) ao romance intitulado Zaíde, uma história espanhola, assinado por Jean Regnault, Senhor de Segrais (1624-1701), mas que se acredita tenha sido de fato escrito por uma mulher, Madame de La Fayette (1634-1693).

Nesse prefácio, que logo começou a ser publicado autonomamente com o título Tratado da origem dos romances, Huet elabora uma tipologia do gênero, ao mesmo tempo em que traça sua história. Segundo ele, os romances, esse “agradável divertimento dos preguiçosos honestos”, têm como característica serem “ficções de aventuras amorosas, escritas em prosa, com arte, para o prazer e a instrução dos leitores”.

Quando o gênero começa a receber uma denominação, portanto, realçam-se dois traços nele: a prosa e o fato de que se escreve nas línguas modernas, especificamente nas línguas latinas ou românicas

Um problema para o reconhecimento do romance enquanto gênero decorre de sua própria designação. Nas línguas europeias modernas, concorrem dois termos que têm origem nas palavras latinas novella e romanice. A primeira forneceu, por exemplo, a denominação do inglês novel e a do espanhol novela; já a segunda, por influência do francês roman, produziu a palavra romance, em português, romanzo, em italiano, roman, em russo, romaani, em finlandês, para citar só poucos exemplos.

Registre-se que, na Idade Média, novella designava um gênero narrativo em prosa considerado então novo (o termo sendo derivado exatamente de novus), por oposição aos gêneros tradicionais, em geral em verso – os contos narrados por Boccaccio (1313-1375) no Decamerão podem assim ser classificados. Já romanice é um advérbio que significa ‘em língua românica’, por oposição a latine, ou seja, ‘em latim’, a língua culta na qual então em geral se escrevia. Quando o gênero começa a receber uma denominação, portanto, realçam-se dois traços nele: a prosa e o fato de que se escreve nas línguas modernas, especificamente nas línguas latinas ou românicas.

É nesse sentido que o tratado de Huet é importante: retrocedendo à Antiguidade grega e romana, defende ele o reconhecimento de um gênero – o das narrativas de ficção em prosa – por retrospectiva. Assim, os primeiros exemplares seriam os romances gregos que ele acreditava terem sido escritos antes da era cristã, mas que hoje sabemos serem em geral do segundo século depois de Cristo. De fato, trata-se de um conjunto de textos em prosa que narram histórias de amor e de aventuras, dos quais o representante mais significativo são as Etiópicas, de Heliodoro (século 3). O modelo geral envolve dois jovens que se apaixonam perdidamente, são separados, vagam em inúmeras aventuras por vários países ao redor do Mediterrâneo, mantendo-se todavia fiéis um ao outro, até o encontro final.

Os primeiros romances foram um conjunto de textos gregos escritos em prosa no início da era cristã que narram histórias de amor e de aventuras. (ilustração: Luiz Baltar)

As aventuras podem ter menos importância, pondo-se toda a ênfase no amor, como acontece em Dáfnis e Cloé, de Longo (século 2), em que o enredo se concentra na descoberta do amor por dois adolescentes. Encontramos ainda romances paródicos, em que o amor se traduz em sexo e toda a luz se joga nas aventuras, como Lúcio ou o asno, escrito em grego pelo sírio Luciano (século 2), e o Asno de ouro, escrito em latim pelo africano Apuleio (século 2), uma história fantástica narrada pelo próprio protagonista, de nome Lúcio, que, transformado por artes mágicas em asno, se mete numa sucessão de embrulhadas até recuperar a forma humana.

Essa forma narrativa teve prosseguimento tanto no mundo bizantino, quanto na Europa ocidental. As novelas de cavalaria, como as do ciclo do Graal, que têm como personagens o Rei Artur e os cavaleiros da távola redonda, são legítimos continuadores do romance antigo de amor e aventuras, o mesmo se podendo dizer de Tristão e Isolda, bem como de outras obras escritas em várias línguas europeias e para muitas outras também traduzidas. Não é contudo só a temática que aproxima esses textos de seus antecedentes pagãos, mas também o fato de que são narrativas de ficção em prosa. É legítimo, portanto, como pretende Huet, que se trace uma história do romance de longa duração.

Constante mutação

Nessa história um marco indubitavelmente se destaca, o espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616), não só pela alta qualidade de suas obras, como também pela forma dupla como ele, conscientemente, se inseriu na tradição do romance. De um lado, seu livro mais conhecido, O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, retoma num viés paródico as novelas de cavalaria medievais, numa técnica narrativa em que o mais relevante é como se expõem os próprios mecanismos narrativos do romance, posto que seu herói, Dom Quixote, é um especialista nesse tipo de literatura, um louco genial enlouquecido justamente por ter lido muitas histórias de amor e aventuras.

Mas Cervantes escreveu ainda outro romance, Os trabalhos de Persiles e Sigismunda, em que, conforme suas próprias palavras, pretendia “competir com Heliodoro”, ou seja, trata-se de um texto que disputa com o mais famoso dos romances gregos antigos, procurando ultrapassá-lo.

Aquilo que mais caracteriza o romance, em qualquer das modalidades que assumiu em sua longa história, é justamente esse viés referencial – ou seja, que remete a outros textos – e experimentalista

Pode-se dizer que aquilo que mais caracteriza o romance, em qualquer das modalidades que assumiu em sua longa história, é justamente esse viés referencial – ou seja, que remete a outros textos – e experimentalista.

Segundo o teórico russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), em Questões de literatura e estética: a teoria do romance, trata-se de um gênero em constante mutação diante de nossos olhos, traço que a filósofa búlgaro-francesa Julia Kristeva, em O texto do romance, definiu como seu caráter “transformacional”.

Sem dúvida, é esse experimentalismo que tem marcado o romance também nos períodos mais próximos de nós, tornando-o capaz de exercer um fascínio sempre renovado no público leitor. Da narrativa de viés mais tradicional, com um narrador externo e onisciente, às experiências mais ousadas, em que o narrador retira a máscara para se dirigir ao leitor ou se apresenta sob as condições mais surpreendentes – como o asno dos experimentos antigos ou o defunto autor das Memórias póstumas de Brás Cubas, de nosso Machado de Assis –, é como se o gênero buscasse sempre e sempre de novo surpreender o leitor.

Se, de um lado, o romance é de todos os gêneros literários o que mais aparenta se reduzir à linguagem comum, já que simples prosa, por outro, com toda sua sofisticação formal – mesmo quando adota a forma despojada do discurso mais simples – vem a ser o mais mimético dos gêneros, justamente por representar essa função básica da linguagem que é contar histórias.

Jacyntho Lins Brandão

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais

Autor de A invenção do romance (Brasília: Editora UnB, 2005)

Revista Ciência Hoje

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption Direito de imagemREUTERSImage caption

Direito de imagemREUTERSImage caption Direito de imagemEPAImage caption

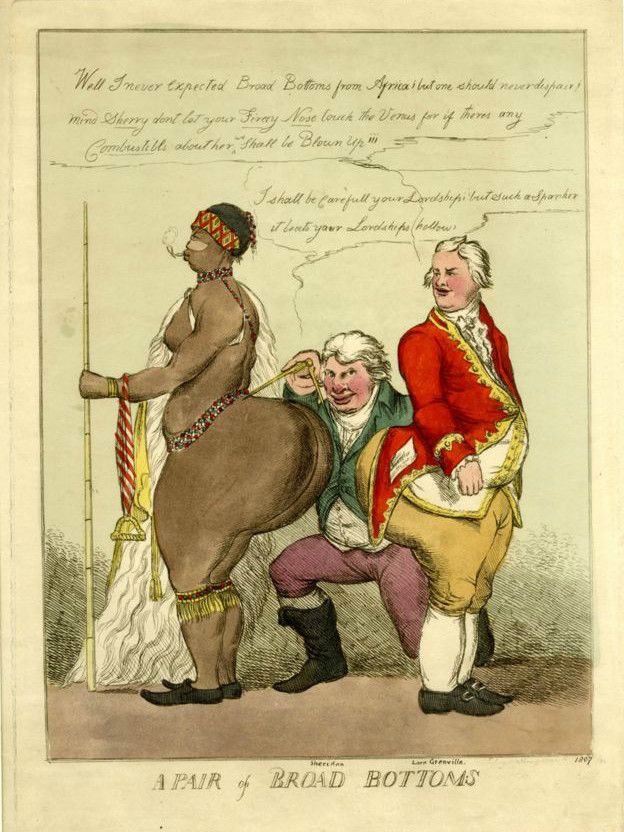

Direito de imagemEPAImage caption Image captionEm outubro de 1810, Sarah Baartman foi levada da África do Sul à Grã-Bretanha para aparecer em espetáculos. (Foto SPL)

Image captionEm outubro de 1810, Sarah Baartman foi levada da África do Sul à Grã-Bretanha para aparecer em espetáculos. (Foto SPL)

Direito de imagemGETTYImage caption

Direito de imagemGETTYImage caption Direito de imagemAPImage caption

Direito de imagemAPImage caption Direito de imagemAPImage caption

Direito de imagemAPImage caption