A Educação Infantil na Idade Média

[1]

Ricardo da Costa

Prof. Adjunto de Hist. Medieval da UFES

Universidade Federal do Espírito Santo.

Home-page: www.ricardocosta.com

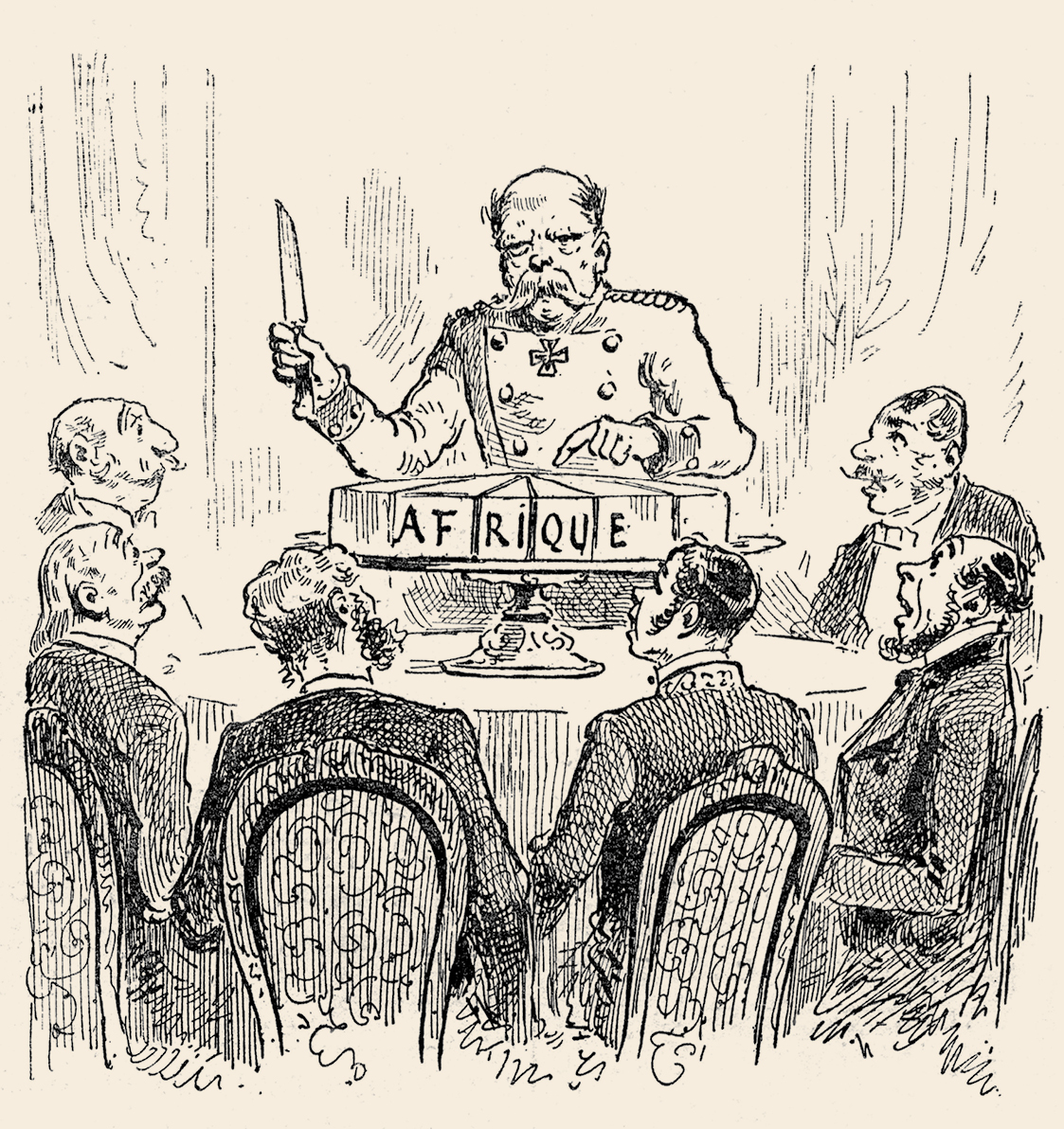

No Brasil, a Idade Média ainda é citada por muitos néscios como um tempo de ignorância e barbárie, um tempo vazio, um tempo em que a Igreja escondeu os conhecimentos que naufragaram com o fim do Império Romano para dominar o “povo”. Nesse movimento consciente e ideológico em direção às trevas, o clero teve como aliado principal a nobreza feudal. Juntos, nobreza e clero governaram com coturnos sinistros e malévolos todo o ocidente medieval, que permaneceu assim envolto em uma escuridão de mil anos, soterrado, amedrontado e preso a terra num trabalho servil humilhante

[2] .

Quem ainda acredita piamente nesse amontoado de tolices ficará agradavelmente surpreso, espero, com o tema desse trabalho, que não poderia ser mais propício. Minhas perguntas básicas serão: existiu educação na Idade Média? E ciência? E as crianças? É incrível, mas há quase quarenta anos atrás o próprio Jacques Le Goff perguntou: “teria havido crianças no Ocidente Medieval?”

[3] Seguindo a trilha deixada por Philippe Ariès

[4] , ele buscou a criança na arte e não a encontrou. É verdade. Apressadamente concluiu então que a criança foi um produto da cidade e da burguesia

[5] e, portanto, o mundo rural não a conheceu. Pior: a conheceu sim, mas a desprezou, marginalizando-a

[6] .

Deixo claro então que minha perspectiva será bastante diferente. Responderei sim a todas àquelas perguntas, opondo-me a Jacques Le Goff e a Philippe Ariès

[7] . Para provar isso, dividi minha narrativa em duas partes: primeiro, busquei a condição infantil registrada pela História na Alta Idade Média (séculos V-X) para, a seguir, tratar da estruturação das ciências que Ramon Llull (1232-1316) apresentou a seu filho Domingos quando, em um ato de puro amor paterno, escreveu um livro para ele, a Doutrina para crianças

[8] .

*

Falei há pouco de amor paterno. O amor é uma forma muito profunda e especial de afeto, difícil de ser descrito, difícil de ser registrado a não ser nas emoções daqueles que o compartilham. Por isso, a História registra sempre o que se veste, onde se vive, o que se come, mas dificilmente narra como se ama, especialmente a intensidade e a forma do amor

[9] . Os tipos de textos consultados pelos historiadores - as Crônicas, por exemplo - estão mais atentos aos acontecimentos importantes, aos personagens e à política. Assim, ofereceram pouco espaço para o mundo infantil, deixando muitas perguntas que não puderam ser respondidas satisfatoriamente. Por exemplo: como pais e filhos exprimiam seus carinhos, suas incompreensões? De que forma as crianças apreenderam o mundo existente? Como reagiram à escola e aos estudos?

De qualquer maneira, o fato é que, historicamente, o papel da criança sempre foi definido pelas expectativas dos adultos

[10] , e esse anseio mudou bastante ao longo da história, embora a família elementar e o amor tenham existido em todas as épocas

[11] . Vejamos então o caso medieval.

A primeira herança da Antigüidade não é nada boa: a vida da criança no mundo romano dependia totalmente do desejo do pai. O poder do pater familias era absoluto: um cidadão não tinha um filho, o tomava. Caso recusasse a criança - e o fato era bastante comum - ela era enjeitada. Essa prática era tão recorrente que o direito romano se preocupou com o destino delas

[12] . E o que acontecia à maioria dos enjeitados? A morte

[13] .

A segunda herança que a Idade Média herda da Antigüidade, a cultura bárbara, foi-nos passada especialmente por Tácito. Ele nos conta que a tradição germânica em relação às crianças era um pouco melhor que a romana. Os germanos não praticavam o infanticídio, as próprias mães amamentavam seus filhos e as crianças eram educadas sem distinção de posição social

[14] . O povo germânico era composto por um conjunto de lares, com dois poderes distintos: o matriarcal, exercido no seio da família, e o patriarcal, predominante na política e na organização social

[15] . No entanto, o destino das crianças naqueles clãs, como na cultura romana, também dependia da vontade paterna (direito de adoção, de renegação, de compra e venda). A criança aceita ficava aos cuidados dos parentes paternos (agnatos) e o destino dos bastardos, órfãos e abandonados era entregue aos parentes maternos, especialmente a tios e avós maternos

[16] .

Dessas duas tradições culturais que se mesclaram e fizeram emergir a Idade Média, concluo que o status da criança naquelas sociedades antigas era praticamente nulo. Sua existência dependia do poder do pai: se fosse menina ou nascesse com algum problema físico, poderia ser rejeitada. Seu destino, caso sobrevivesse, era abastecer os prostíbulos de Roma e o sistema escravista

[17] . Até o final da Antigüidade as crianças pobres eram abandonadas ou vendidas; as ricas enjeitadas - por causa de disputas de herança - eram entregues à própria sorte

[18] .

Nesse contexto histórico-cultural é que se compreende a força e o impacto do cristianismo, que rompeu com essas duas tradições

[19] . O Cristo disse:

Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. (Mt 18, 1-4).

A tradição cristã abriu, portanto, uma nova perspectiva à criança, uma mudança revolucionária

[20] . No entanto, foi um processo bastante lento, um processo civilizacional levado a cabo pela Igreja. Primeiro, por força das circunstâncias. Por exemplo, dos séculos V ao VIII, na Normandia, o índice de mortalidade infantil era muito elevado, 45%, e a expectativa de vida bem pequena, 30 anos

[21] . À primeira vista, esses dados arqueológicos poderiam sugerir ao historiador um sentimento de descaso para com a criança: a regularidade da morte poderia criar nos espíritos de então uma apatia, um medo de se apegar a algo tão frágil que poderia morrer à primeira doença

[22] .

Paradoxalmente, ao invés disso, a documentação nos mostra que havia um grande apego dos pais aos filhos, apesar da mortalidade infantil. Em sua História dos Francos, Gregório de Tours nos conta o sentimento de tristeza e a lamentação de Fredegunda (concubina e depois esposa do rei dos francos Chilperico), quando da morte de crianças:

Essa epidemia que começou no mês de agosto atacou em primeiro lugar a todos os jovens adolescentes e provocou sua morte. Nós perdemos algumas criancinhas encantadoras e que nos eram queridas, a quem nós havíamos aquecido em nosso peito, carregado em nossos braços ou nutrido por nossa própria mão, lhes administrando os alimentos com um cuidado delicado [...] O rei Chilperico também esteve gravemente doente. Quando entrou em convalescença, seu filho mais novo, que não era ainda renascido pela água e pelo Espírito Santo, caiu enfermo. Assim que melhorou um pouco, seu irmão mais velho, Clodoberto, foi atingido pela mesma doença, e sua mãe Fredegunda, vendo-o em perigo de morte e se arrependendo tardiamente, disse ao rei: “A misericórdia divina nos suporta há muito tempo, nós que fazemos o mal, porque sempre ela nos tem advertido através das febres e outras doenças, mas sem que nos corrijamos. Nós perdemos agora os nossos filhos, eis que as lágrimas dos pobres, as lamentações das viúvas e os suspiros dos órfãos os matam e não nos resta esperança de deixar os bens para ninguém. Nós entesouramos sem ter para quem deixar. Os tesouros ficarão privados de possuidor e carregados de rapina e maldições! Nossas adegas não abundam em vinho? Nossos celeiros não estão repletos de trigo? Nossos tesouros não estão abarrotados de ouro e de prata, de pedras preciosas, de colares e outras jóias imperiais? Nós perdemos o que tínhamos de mais belo! Agora, por favor, venha! Queimemos todos os livros de imposições iníquas e que nosso fisco se contente com o que era suficiente ao pai e rei Clotário.” (Gregório de Tours, Historiae, V, 34) (os grifos são meus)

[23]

Pois bem. Fredegunda, uma das mulheres mais cruéis da História, apesar de filha de seu tempo bárbaro, chora a morte de seus filhos e afirma que perdeu o que tinha de mais belo

[24] . Mesmo nessa aristocracia merovíngia rude e cruel – no pior sentido da palavra

[25] – há espaço para amor materno.

Por sua vez, fora do mundo secular, um espaço social lentamente impôs uma nova perspectiva à educação infantil: o monacato

[26] . Os monges criaram verdadeiros “jardins de infância” nos mosteiros

[27] , recebendo indistintamente todas as crianças entregues

[28] , vestindo-as, alimentando-as e educando-as, num sistema integral de formação educacional

[29] .

As comunidades monásticas célticas foram as que mais avançaram nesse novo modelo de educação, pois se opunham radicalmente às práticas pedagógicas vigentes das populações bárbaras, que defendiam o endurecimento do coração já na infância

[30] . Pelo contrário, ao invés de brutalizar o coração das crianças para a guerra e a violência, os monges o abriam para o amor e a serenidade

[31] .

As crianças eram educadas por todos do mosteiro até a idade de quinze anos. A Regra de São Bento prescreve diligência na disciplina: que as crianças não apanhem sem motivo, pois “não faças a outrem o que não queres que te façam.”

[32] Toco aqui em um ponto importante e de grande discussão na História da Educação. O sistema medieval e monástico previa a aplicação de castigos. Na Bíblia há passagens sobre os castigos com vara que devem ser aplicados aos filhos

[33] ; na Regra de São Bento há várias passagens (punição com jejuns e varas

[34] , pancadas em crianças que não recitarem corretamente um salmo

[35] ), e esse ponto foi muito destacado e criticado pela pedagogia moderna, que, no entanto, não levou em consideração as circunstâncias históricas da época

[36] . Por exemplo, Manacorda interpreta os castigos do período antigo e medieval como puro sadismo pedagógico

[37] , linha de interpretação que permaneceu ao lado da imagem do monge medieval como uma pessoa frustrada e desiludida amorosamente e que, por esse motivo, buscava a solidão do mosteiro

[38] .

Naturalmente isso se deve a um anacronismo e preconceito que não condizem com a postura de um historiador sério. Basta buscar os textos de época que vemos a felicidade dos egressos dos mosteiros pelo fato de terem sido amparados, criados e educados. Darei apenas dois breves exemplos. Ao se recordar do mosteiro onde passou sua infância, São Cesário de Arles (c. 470-542) diz:

Essa ilha santa acolheu minha pequenez nos braços de seu afeto. Como uma mãe ilustre e sem igual e como uma ama-de-leite que dispensa a todos os bens, ela se esforçou para me educar e me alimentar.

[39]

Por sua vez, Walafried Strabo (806-849), então jovem monge, nos conta em seu Diário de um Estudante:

Eu era totalmente ignorante e fiquei muito maravilhado quando vi os grandes edifícios do convento (...) fiquei muito contente pelo grande número de companheiros de vida e de jogo, que me acolheram amigavelmente. Depois de alguns dias, senti-me mais à vontade (...) quando o escolástico Grimaldo me confiou a um mestre, com o qual devia aprender a ler. Eu não estava sozinho com ele, mas havia muitos outros meninos da minha idade, de origem ilustre ou modesta, que, porém, estavam mais adiantados que eu. A bondosa ajuda do mestre e o orgulho, juntos, levaram-me a enfrentar com zelo as minhas tarefas, tanto que após algumas semanas conseguia ler bastante corretamente (...) Depois recebi um livrinho em alemão, que me custou muito sacrifício para ler mas, em troca, deu-me uma grande alegria...

[40]

Esses são apenas dois de muitos exemplos que contam a felicidade e a alegria que os medievais sentiram com o fato de terem tido a sorte de serem acolhidos em um mosteiro. Assim, devemos sempre confrontar em retrospecto as regras com a vida cotidiana, o sistema institucional com o que as pessoas pensavam dele, para então construirmos um juízo de valor mais adequado e menos sujeito a anacronismos.

Para completar o entendimento do sentido civilizacional dos mosteiros medievais, basta confrontarmos sua vida cotidiana - de educação e disciplina voltada para uma formação ética e moral das crianças - com o mundo exterior. Por exemplo, no período carolíngio (séculos VIII a X), apesar do avanço da implantação da família conjugal simples (modelo cristão) com uma média de 2 filhos por casal e um período de aleitamento de dois anos, a prática do infanticídio continuava comum, a idade média dos casamentos era muito baixa (entre 14 e 15 anos de idade), a poligamia e a violência sexual eram recorrentes, pelo menos na aristocracia

[41] e ainda havia a questão da escravidão de crianças

[42] . Confronte você, caro leitor, essa realidade com a vida de uma criança em um mosteiro.

Por sua vez, os bispos carolíngios do século IX tentaram regulamentar o casamento cristão, redigindo uma série de tratados (espelhos)

[43] . Neles, o casamento era valorizado, a mulher reconhecida como pessoa com pleno direito familiar e em pé de igualdade com o marido e a violência sexual denunciada como crime grave e do âmbito da justiça pública

[44] . Para o nosso tema, o que interessa é que as crianças também foram objeto de reflexão nesses espelhos: a maternidade foi considerada um valor (charitas) e o casal tinha a obrigação de aceitar e reconhecer os filhos

[45] .

Assim, a ação da ordem clerical foi dupla: de um lado, os bispos lutaram contra a prática do infanticídio, de outro, os monges revalorizaram a criança, que passou por um processo de educação direcionada, de cunho integral e totalmente igualitária – por exemplo, as escolas monacais carolíngias davam preferência a crianças filhas de escravos e servos ao invés de filhos de homens livres, a ponto de Carlos Magno ser obrigado a pedir que os monges recebessem também para educar crianças filhas de homens livres

[46] . Estes séculos da Alta Idade Média foram cruciais para a implantação do modelo de casamento cristão conhecido por todo o mundo ocidental, para a valorização da mulher como parceira e igual do marido e para a idéia de criança como ser próprio e com necessidades pedagógicas específicas

[47] . Por fim, a sociedade era pensada como o conjunto de pessoas casadas (ordo conjugatorum), e a criança tinha um papel fundamental nessa estrutura, pois era o fim último da união.

*

Mulher, criança, minorias revalorizadas na Idade Média em relação à Antigüidade. Para completar esse quadro compreensivo, quero responder à terceira pergunta feita no início: qual era o conceito de educação que alicerçava esse novo sistema pedagógico medieval? Essa é uma resposta relativamente mais simples. Para os homens da época, as palavras eram transparentes: havia um prazer muito grande em saborear o sentido etimológico delas. Os intelectuais de então diziam que o homem é um ser que esquece suas experiências. Ele consegue resgatá-las através da linguagem

[48] . Assim, a expressão educação era entendida como estando associada à sua raiz etimológica latina: educe, “fazer sair”. Como o conhecimento já existia inato no indivíduo, restava responder à seguinte pergunta: de que modo o estudante era conduzido da ignorância ao saber?

[49] Como o aluno aprendia? Essa era a questão básica dos educadores medievais. Preocupados com a forma da aquisição, os pedagogos de então tiveram uma importante consciência: cabia ao professor “acender uma centelha” no estudante e usar seu ofício para formar e não asfixiar o espírito de seus alunos

[50] . Muito moderna a educação medieval!

[51]

*

[1] Este artigo é dedicado ao meu amigo e colega de trabalho, Prof. Josemar Machado Oliveira (UFES), que certa vez presenteou-me com um belo livro (GIMPEL, Jean. A Revolução Industrial da Idade Média. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977) e aproveitou o ensejo para dizer-me que não existiu ciência na Idade Média!

[2] Um excelente livro que apresenta estes mitos e os destrói completamente é HEERS, Jacques. A Idade Média, uma impostura. Porto: Edições Asa, 1994.

[3] LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1984, vol. II, p. 44.

[4] ARIÈS, Philippe. L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1960.

[5] LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval, op. cit., p. 45.

[6] LE GOFF, Jacques. “Os marginalizados no ocidente medieval”. In: O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval. Lisboa: Edições 70, p. 169.

[7] Le Goff recupera o tema da criança como não-valor em sua biografia São Luís (Rio de Janeiro: Editora Record, 1999, p. 84), citando uma farta bibliografia como apoio à sua tese mas somente uma fonte: João de Salisbury (“Não há a necessidade de recomendar muito a criança aos pais, porque ninguém detesta sua carne” - Policraticus, ed. C. Webb, p. 289-290), justamente uma passagem de um texto medieval onde se afirma o amor dos pais em relação aos filhos como algo comum!

[8] Utilizarei minha tradução feita a partir da edição de Gret Schib. RAMON LLULL. Doctrina pueril. Barcelona: Editorial Barcino, 1957.

[9] MARQUES, A H. de Oliveira. A Sociedade Medieval Portuguesa - aspectos de vida quotidiana. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1987, p. 105.

[10] BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Editora Unesp, 2002, 71-72.

[11] Interessante afirmação do antropólogo Jack Goody. Citado em GUICHARD, Pierre. “A Europa Bárbara”. In: BURGUIÈRE, André, KLAPISCH-ZUBER, Christiane, SEGALEN, Martine e ZONABEND, Françoise (dir.). História da Família. Tempos Medievais: Ocidente, Oriente. Lisboa: Terramar, 1997, p. 18.

[12] ROUSSELL, Aline. “A política dos corpos: entre procriação e continência em Roma”. In: DUBY, Georges e PERROT, Michelle (dir.): História das Mulheres no Ocidente. A Antigüidade. Porto: Edições Afrontamento / São Paulo: Ebradil, s/d, p. 363.

[13] VEYNE, Paul. “O Império Romano”. In: ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges (dir.). História da vida privada I. Do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 23-24.

[14] “Limitar o número de filhos ou matar algum dos recém-nascidos é crime; assim seus bons costumes podem mais que as boas leis em outras nações. De qualquer modo, eles crescem desnudos e sem asseio até chegarem a ter esses membros e corpos que admiramos. Os filhos são nutridos com o leite de suas mães, nunca de criadas ou amas-de-leite. Não há distinção entre o senhor e o escravo em nenhuma delicadeza de criança. Passam a vida entre os mesmos rebanhos e na mesma terra até que a idade e o valor distingam os nobres.”― TÁCITO. “Germania”. In: Obras Completas. Madrid: M. Aguilar, Editor, 1946, p. 1026.

[15] GUICHARD, Pierre. “A Europa Bárbara”, op. cit., p. 24.

[16] GUICHARD, Pierre. “A Europa Bárbara”, op. cit., p. 28.

[17] DE CASSAGNE, Irene (PUC - Buenos Aires - Argentina). Valorización y educación del Niño en la Edad Media, p. 20 (artigo consultado em www.uca.edu.ar)

[18] ROUSSELL, Aline. “A política dos corpos: entre procriação e continência em Roma”, op. cit., p. 364.

[19] Um dos melhores ensaios a respeito é de JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago, 2001, especialmente as páginas 11-148.

[20] DE CASSAGNE, Irene. Valorización y educación del Niño en la Edad Media, op. cit., p. 20.

[21] ROUCHE, Michel. “Alta Idade Média ocidental”. In: ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges (dir.). História da vida privada I. Do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 442-443.

[22] Essa idéia - da indiferença como conseqüência do mau hábito - está muito bem expressa no conceito de banalização do mal criado por Hannah Arendt em sua obra Origens do Totalitarismo (São Paulo: Companhia das Letras, 1990).

[23] Tradução de Edmar Checon de Freitas (doutorando em História Medieval pela UFF) a partir da versão francesa de R. Latouche (GRÉGOIRE DE TOURS. Histoire des Francs. Paris: Les Belles-Lettres, 1999, p. 295-296).

[24] “Fredegunda foi concubina de Chilperico (neto de Clóvis). Ele casou-se com Galasvinta, filha do rei visigodo Atanagildo, e sua irmã, Brunilda, desposou Sigisberto, meio-irmão de Chilperico (Hist., IV, 27-28). Galasvinta acabou assassinada por ordem de Chilperico, ficando Fredegunda como sua primeira esposa (Hist., IV, 28); Gregório insinua uma influência de Fredegunda na morte da rival. Chilperico e Fredegunda figuram nas Historiae como um casal malévolo e sanguinário. A passagem sobre a morte de seus filhos tem de ser lida nesse contexto. Contudo, é importante destacar a forma escolhida pelo autor para sublinhar o castigo divino: a perda dos filhos e herdeiros. O tema da morte das crianças era caro a Gregório. Por sua vez, no capítulo V (22), é narrada a morte de Sansão, outro filho pequeno de Chilperico e Fredegunda. Nascido durante um cerco sofrido por Chilperico - em guerra com o irmão Sigisberto - ele foi rejeitado pela mãe (que temia sua morte). O pai salvou-o e Fredegunda acabou batizando a criança, que morreu antes dos 5 anos. Mais tarde nasceu um outro filho do casal, Teuderico, ocasião na qual o rei libertou prisioneiros e aliviou impostos (Hist., VI, 23, 27). Novamente a desinteria vitimou a criança, com cerca de 1 ano de vida (Hist., VI, 34). O único herdeiro de Chilperico, Clotário, nasceu já no fim de sua vida (Hist., VI, 41; ele foi assassinado em 584). Tornou-se ele rei sob o nome de Clotário II, tendo unificado o regnum Francorum. Chilperico teve outros filhos, de sua primeira mulher, Audovera. Teodeberto morreu no campo de batalha (Hist., IV, 50); Clóvis e Meroveu (Hist., V, 18) foram mortos a mando do pai, o primeiro sob a instigação de Fredegunda. Na ocasião, ela suspeitara de malefícios contra seus filhos, recentemente mortos, nos quais Clóvis estaria envolvido; ela também ordenou a tortura de algumas mulheres suspeitas (Hist., V, 39).” ― FREITAS, Edmar Checon de.

[25] LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1984, vol. I, p. 58-60.

[26] JOHNSON, Paul. História do Cristianismo, op. cit., especialmente as páginas 167-188.

[27] DE CASSAGNE, Irene. Valorización y educación del Niño en la Edad Media, op. cit., p. 21.

[28] “Sabe-se que as escolas dos mosteiros acolhiam tanto os nobres rebentos da aristocracia quanto os pobres filhos dos servos.” ― NUNES, Rui Afonso da Costa. História da Educação na Idade Média. São Paulo: EDUSP, 1979, p. 113.

[29] Mesmo Manacorda, um crítico do período, afirma que “...devemos reconhecer que, na pedagogia cristã, ela (a maxima reverentia) é um elemento novo de consideração da idade infantil” ― MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação - da Antigüidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 1989, p. 118.

[30] Por exemplo, em sua Guerra Gótica, o historiador bizantino Procópio de Cesaréia († 562) nos conta que “...nem Teodorico permitira aos godos enviar os filhos à escola de letras humanas, antes dizia a todos que, uma vez dominados pelo medo do chicote, nunca teriam ousado enfrentar com coragem o perigo da espada e da lança (...) Portanto, querida soberana - diziam a ela - manda para aquele lugar esses pedagogos e põe tu mesma ao lado de Atalarico alguns coetâneos: estes, crescendo junto com ele, o impelirão para a coragem e a valentia segundo o uso dos bárbaros (I, 2)” ― Citado em MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação - da Antigüidade aos nossos dias, op. cit., p. 135-136.

[31] ROUCHE, Michel. “Alta Idade Média ocidental”, op. cit., p. 446.

[32] Regra de São Bento (depois de 529 d.C.), cap. 70. Documento consultado na INTERNET: http://www.ricardocosta.com/bento.htm

[33] “O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina.” (Prov. 13:24); “Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.” (Prov. 23.13-14)

[34] “Os meninos e adolescentes ou os que não podem compreender que espécie de pena é, na verdade, a excomunhão, quando cometem alguma falta, sejam afligidos com muitos jejuns ou castigados com ásperas varas, para que se curem.” ― Regra de São Bento, cap. 30 (http://www.ricardocosta.com/bento.htm)

[35] “As crianças por tal falta recebam pancadas” ― Regra de São Bento, cap. 45.

[36] Mesmo nesse aspecto, o das surras, há de se relativizar: um dos maiores sucessos editoriais no Brasil, o livro Meu Bebê, Meu Tesouro, de DELAMARE, defendia que as crianças deveriam levar uma surra todos os dias!

[37] MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação - da Antigüidade aos nossos dias, op. cit., p. 119. Naturalmente Manacorda se refere ao sadismo por parte de quem aplicava o castigo, isto é, os monges. Falo isso porque, certa vez, ao ler parte desse texto em sala de aula na UFES, uma aluna ficou em dúvida se o sadismo era por parte de quem batia ou de quem apanhava!

[38] “Pode haver, com efeito, alguns casos particulares desses tipos. Mas os monges são pessoas que fizeram e fazem livremente a sua opção pela vida silenciosa e penitente, por amor a Deus que transborda na caridade para com o próximo.” ― NUNES, Rui Afonso da Costa. História da Educação na Idade Média, op. cit., p. 91-92.

[39] San Cesáreo de Arles, Sermo ad monacho, CCXXXVI, 1-2, Morin, t. II, p. 894. Citado em DE CASSAGNE, Irene. Valorización y educación del Niño en la Edad Media, op. cit., p. 22.

[40] Citado em MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação - da Antigüidade aos nossos dias, op. cit., p. 135. Esse belo texto medieval também é analisado em NUNES, Rui Afonso da Costa. História da Educação na Idade Média, op. cit., p. 157-159 (SÖHNGEN, C. J. De medii aevi puerorum institutione in occidente. Diss. Amsterdam 1900).

[41] TOUBERT, Pierre. “O período carolíngio (séculos VII a X)”. In: BURGUIÈRE, André, KLAPISCH-ZUBER, Christiane, SEGALEN, Martine e ZONABEND, Françoise (dir.). História da Família. Tempos Medievais: Ocidente, Oriente. Lisboa: Terramar, 1997, p. 69-84.

[42] “O comércio de escravos fora rigorosamente interdito em 779 e 781 (...) mas continuou, não obstante (...) Agobardo mostra-nos que este comércio vinha de longe (...) conta-nos que no começo do século IX chegara a Lião um homem, fugido de Córdova, onde tinha sido vendido como escravo por um judeu de Lião. E afirma a este propósito que lhe falaram de crianças roubadas ou compradas por judeus para serem vendidas.” ― PIRENNE, Henri. Maomé e Carlos Magno. Lisboa: Publicações Dom Quixote, s/d., p. 228.

[43] Christopher Brooke analisa a história do casamento (O casamento na Idade Média. Lisboa: Publicações Europa-América, s/d) sem, contudo, tratar da ética conjugal dos espelhos carolíngios, preferindo fazer seu recorte nos séculos feudais (XI-XII).

[44] “O modelo conjugal que a elite religiosa procura então impor como regulador da violência social implica, além disso, um reconhecimento da mulher enquanto pessoa, enquanto consors de pleno direito na sociedade familiar (...) A perfeita igualdade entre os cônjuges é um dos temas mais constantes da literatura matrimonial, em plena concordância com a legislação que, desde meados do século VIII, não cessa de proclamar que a lei do matrimônio é uma só, tanto para o homem como para a mulher.” ― TOUBERT, Pierre. “O período carolíngio (séculos VII a X)”, op. cit., p. 87. Também é desnecessário dizer que a violência sexual da época era contra a mulher.

[45] “Esta temática deverá ser relacionada com a luta que nessa época se travava contra as práticas contraceptivas, o aborto provocado e o infanticídio. Comporta igualmente um dever de educação cristã que tem como resultado, em Teodulfo de Orleães, uma definição do officium paterno e materno.” ― TOUBERT, Pierre. “O período carolíngio (séculos VII a X)”, op. cit., p. 87.

[46] “Que ajuntem e reúnam ao redor de si não só filhos de condição servil, mas também filhos de homens livres.” ― Da Admonitio generalis, cap. 72. In: BETTENSON, H. Documentos da Igreja cristã. São Paulo: ASTE, 2001, p. 168.

[47] Todos esses avanços jurídicos em relação à mulher e à criança foram acompanhados, paradoxalmente, por um discurso clerical anti-feminino! Para esse tema, ver especialmente DUBY, Georges. Eva e os padres. Damas do século XII. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. De qualquer modo, é fato que a mulher moderna ocidental hoje desfruta de uma posição social melhor que no Oriente, especialmente nos países de cultura islâmica.

[48] “O gosto que os autores medievais tinham pela etimologia derivava de uma atitude com relação à linguagem bastante diferente da que geralmente temos hoje. Na Idade Média, ansiava-se por saborear a transparência de cada palavra; para nós, pelo contrário, a linguagem é opaca e costuma ser considerada como mera convenção (e nem reparamos, por exemplo, em que coleira, colar, colarinho, torcicolo e tiracolo se relacionam com colo, pescoço).” ― LAUAND, Luiz Jean. Cultura e Educação na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 106.

[49] Esse é um ponto no qual a pedagogia medieval difere enormemente da moderna, pois é quase senso comum hoje afirmar que as crianças são receptáculos vazios (tabula rasa) e o educador enche-as de conteúdo.

[50] PRICE, B. B. Introdução ao Pensamento Medieval. Lisboa: Edições Asa, 1996, p. 88.

[51] Este trabalho é a primeira parte da palestra intitulada "Reordenando o conhecimento: a educação na Idade Média e o conceito de ciência expresso na obra Doutrina para Crianças (c. 1274-1276) de Ramon Llull" proferida na II Jornada de Estudos Antigos e Medievais: Transformação social e Educação - 10 e 11 de Outubro de 2002 - Universidade Estadual de Maringá (UEM), evento coordenado pela Profª Drª Terezinha Oliveira.

http://www.hottopos.com/videtur17/ricardo.htm