Angelo Priori[1]

No Brasil, o fim das liberdades democráticas, a repressão e o terror como política de Estado, foram formuladas através de uma bem arquitetada estrutura legislativa, que dava sustentação ao regime militar. Devemos enfatizar que a ditadura militar não foi resultado do acaso, de um acidente. Pelo contrário, ela foi sendo estruturada conforme a democracia e a participação política da população iam se ampliando. Não podemos negar que no início dos anos 60 estava sendo configurada uma nova forma de ação, através da organização popular, que questionava o arbítrio interno e a dependência externa e exigia mudanças nas estruturas econômicas e sociais, visando uma maior inclusão social da população pobre e trabalhadora.

O grupo militar que tomou o poder em 1964 vinha de uma tradição militar mais antiga, que remonta à participação do Brasil na II Guerra. A participação do Brasil ao lado dos países aliados, acabou sedimentando uma estreita vinculação dos oficiais norte-americanos e militares brasileiros, como os generais Humberto de Castelo Branco e Golbery Couto e Silva [2].

Terminada a guerra, toda uma geração de militares brasileiros passaram a freqüentar cursos militares norte-americanos. Quando esses oficiais retornavam dos EUA, já estavam profundamente influenciados por uma concepção de “defesa nacional”[3]. Tanto que alguns anos mais tarde, vão criar a Escola Superior de Guerra (ESG), vinculada ao Estado Maior das Forças Armadas. Essa escola foi estruturada conforme sua similar norte-americana National War College.

Nos dez anos que vão de 1954 a 1964, a ESG desenvolveu uma teoria de direita para intervenção no processo político nacional. A partir de 1964, a ESG funcionaria também como formadora de quadros para ocupar funções superiores nos sucessivos governos”[4].

Foi dentro da ESG que se formulou os princípios da Doutrina de Segurança Nacional e alguns dos seus subprodutos, como por exemplo, o Serviço Nacional de Informações (SNI). Essa doutrina, que vai virar lei em 1968, com a publicação do decreto-lei no. 314/68, tinha como objetivo principal identificar e eliminar os “inimigos internos”, ou seja, todos aqueles que questionavam e criticavam o regime estabelecido. E é bom que se diga que “inimigo interno” era antes de tudo, comunista. Como diz Nelson Werneck Sodré: “o anticomunismo, foi assim e, sempre, o caminho para a ditadura”[5].

Essa nova estrutura de poder e de controle social se materializa com a publicação do Ato Institucional No. 1, que subvertia a ordem jurídica até então estabelecida. No preâmbulo do AI-1, instituído em 09 de abril de 1964, os militares já enfatizavam essa nova realidade.

O ato institucional que é hoje editado se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à ordem de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e o prestígio internacional de nossa pátria [6].

Com esse ato os militares não só ditavam novas regras constitucionais, como impunham profundas remodelações no sistema de segurança do Estado. Através do AI-1, foi institucionalizado o sistema de eleição indireta para Presidente da República, bem como dado poderes ao presidente para ditar nova constituição, fechar o congresso, caso achasse necessário, decretar estado de sítio, impor investigação sumária aos funcionários públicos contratados ou eleitos, abrir inquéritos e processos para apurar responsabilidades pela prática de crime contra o Estado ou contra a ordem política e social, suspender direitos políticos de cidadãos pelo prazo de dez anos e cassar mandatos legislativos de deputados federais, estaduais ou mesmo de vereadores.

Durante a ditadura militar foram editados 17 atos institucionais [7]. Mas entre eles, o mais polêmico e violento foi o de Número 5. O AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968, reedita os princípios do AI-1, suspende o princípio do habeas corpus e institui de forma clara e objetiva a tortura e a violência física contra os opositores do regime. Na verdade o AI-5 simbolizou um terrível ciclo de repressão, com amplos expurgos em órgãos políticos representativos, universidades, redes de informação e no aparato burocrático do Estado, acompanhados de manobras militares em larga escala, com indiscriminado emprego da violência contra todas as classes.

Em tal contexto político, além de tudo, o Congresso Nacional teve suas atividades suspensas por quase um ano, fazendo companhia as assembléias estaduais e municipais que também foram fechadas. Com as bases do Congresso enfraquecidas, a facilidade encontrada para efetivar a publicação de atos institucionais e de decretos-leis foi grande. Os decretos-lei, em sua maioria, iniciaram um processo de regulamentação da economia brasileira, procurando, em larga medida, torná-la atrativa para os investidores estrangeiros através da concessão de incentivos fiscais que facilitassem o desenvolvimento econômico da nação.

O manto dos atos institucionais e a autoridade absoluta dos militares serviriam como proteção e salvaguarda do trabalho das forças repressivas, fossem quais fossem seus métodos de ação. Só para ter uma idéia, durante o regime militar foram criados vários órgãos de repressão, como o SNI, os DOI-CODIs, o CIEX, o CENIMAR, a CISA, além do fortalecimento dos DOPS em todos os Estados. Foram criados ainda os Inquéritos Policiais Militares (IPMs), cujo objetivo era processar e criminalizar militantes e políticos que lutavam contra o regime militar. Somente o projeto Brasil: Nunca Mais (BNM) conseguiu reunir cópias de 717 IPMs, onde foram processados mais de 20 mil pessoas [8].

O aparato repressivo estatal se constituía de elementos que agiam de forma integrada: uma rede eficiente de informação, representada essencialmente pelo SNI (Serviço Nacional de Informação) criado pelo General Golbery do Couto e Silva e em funcionamento desde 1964, responsabilizando-se por direcionar todas as informações recebidas para o Poder Executivo; organizações que encabeçavam as ações repressivas em nível local, como a DM (Divisão Municipal de Polícia), coordenada pela DOPS que, por sua vez, se encontrava sob a jurisdição das SESPs (Secretarias Estaduais de Segurança Pública); e por instâncias das Forças Armadas como o CIEX (Centro de Informação do Exército), CENIMAR (Centro de Informação da Marinha) e CISA (Centro de Informação da Aeronáutica). Estes setores contavam com a liberdade e autonomia para realizarem suas atividades. Em São Paulo, no ano de 1969, criou-se a Operação Bandeirantes (OBAN) que obtinha recursos financeiros do empresariado.

Não era formalmente vinculada ao II Exército, mas era composta com efetivos do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Política Estadual, Departamento de Polícia Federal, Polícia Civil, Força Pública e Guarda Civil [9].

Servindo como molde e, sobretudo como um teste que, segundo os militares deu certo na luta contra a subversão, a OBAN gerou as condições, agora dentro de parâmetros formais, para a implantação, em escala nacional, do Departamento de Operações Internas - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Surgiu em janeiro de 1970 e tinha o poder de usufruir, na área em que estivesse instalado, dos efetivos das Forças Armadas ou das polícias estaduais ou federal. No âmbito estadual, as Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS), também atuavam "em todos os níveis de repressão: investigando, prendendo, interrogando, torturando e matando"[10].

Uma das reflexões possíveis que tange a especificidade do governo militar brasileiro, refere-se a forma como o regime autoritário foi arquitetado no país. O regime foi articulado por uma notável ambigüidade, pois mesmo no exercício de um regime de exceção e essencialmente enfatizado por uma indelével "lógica da suspeição", os dirigentes procuravam legitimá-lo e caracterizá-lo como sendo um sistema de governo democrático. Do primeiro general-presidente (Humberto de Alencar Castello Branco) até o último (João Baptista de Oliveira Figueiredo) foi salientado, principalmente, nos discursos de posse dirigidos ao povo brasileiro, a adoção de "ações e comportamentos em nome da defesa da democracia no país"[11].

Por outro lado, constatou-se, ao longo de vinte e um anos de permanência dos militares no poder, que a existência de uma administração democrática foi apenas fictícia, haja vista o contundente papel repressor desempenhado pelo órgãos policiais e jurídicos a fim de suplantar possíveis distúrbios sociais que afetassem o andamento das atividades do Poder Executivo.

A instalação do governo militar no cenário político brasileiro não sofreu praticamente nenhum tipo de resistência. Com a deposição de João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ocupou provisoriamente o cargo de Presidente da República. Mas, na realidade, o controle da situação política do país encontrava-se nas mãos dos líderes militares.

Em princípio, o golpe militar foi visto como um "movimento fadado a ser de curta duração e de alcance limitado"[12]. No entanto, com o decorrer dos primeiros dias, o comando militar se estruturava sobre pilares do autoritarismo e autonomeava-se salvador da democracia. O golpe se caracterizava como uma intervenção corretiva que se destinava a preservar valores democráticos. No entanto, esta aparência democrática era apenas teórica. Na prática, diversos brasileiros, inclusive ex-presidentes como Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, parlamentares, jornalistas, intelectuais, sindicalistas tiveram seus direitos políticos cassados. As punições foram as mais variadas e regulamentadas pelo combate à subversão e a corrupção.

O governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) representou o período de maior repressão, de arbitrariedade e de prepotência de todo o ciclo militar. Por outro lado, o "milagre econômico", que se processou entre os anos de 1968 e 1973, estigmatizado, principalmente pelos grandiosos projetos públicos e pelo acelerado crescimento econômico, diminuíram o impacto causado pelas medidas de segurança utilizadas pelo governo. Além do que, pela ação de um marketing eficiente e uma censura forte, criou-se um clima de ufanismo em toda a nação, contribuindo, em grande medida, para o fortalecimento da imagem do presidente que angariou grande margem de prestígio, principalmente nas camadas populares.

Foi no governo de Médici e, com menor ênfase no governo do General Ernesto Geisel (1974-1979), que os grupos identificados com a guerrilhas urbana e rural foram sendo progressivamente eliminados. A repressão desencadeada na época atingiu centenas, talvez milhares de pessoas envolvidas com a luta armada.

No Brasil os números da ditadura não são exatos. Depois de vinte anos do fim do governo militar, os acessos aos arquivos secretos ainda são proibidos. Os organismos de segurança, como o SNI ainda mantém seus arquivos fechados. Os únicos disponíveis para pesquisa, somente em alguns Estados brasileiros, são os arquivos do DOPS e o arquivo do projeto Brasil Nunca Mais (BNM). Por outro lado os arquivos privados de militares ainda não são muito conhecidos. Entre eles podemos destacar o Arquivo Peri Constant Bevilaqua, depositado no Museu Casa de Benjamin Constant, no Rio de Janeiro[13] e os dos generais Antônio Carlos Muricy e Golbery do Couto e Silva/Heitor Ferreira (APGCS/HF), além do Arquivo do General Ernesto Geisel, depositado no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas [14].

Aliás, essa é uma dívida que o Estado brasileiro tem com os seus cidadãos. Abrir e tornar público todos os arquivos da repressão da ditadura militar. A sociedade brasileira estabeleceu uma memória densamente acrítica com relação à ditadura: exemplo disso foi a anistia unilateral, tanto para os presos e torturados como para os torturadores (o que me parece uma discussão política vencida no Brasil). O que mais deixa indignado a comunidade de pesquisadores e os familiares das vítimas é que tanto o governo FHC, como o atual governo Lula não resolveram essa questão dos arquivos. Pelo contrário, FHC fez publicar e Lula confirmar um decreto colocando mais dificuldades de acesso aos documentos chamados sigilosos e confidenciais do período em tela.

Para finalizar, é importatante frisar que a memória desse período, de extrema repressão, onde as Forças Armadas tiveram a sua auto-imagem de defensora da pátria abalada, é ainda incômoda e imprecisa. É incômoda porque as novas descobertas sobre o período, sobretudo a partir dos depoimentos de ex-militares, trabalhos das comissões de direitos humanos, das comissões de familiares, dos grupos Tortura Nunca Mais, além de descobertas de arquivos, como o “arquivo do terror” [15], no Paraguai, desvenda com mais nitidez o terror que se abateu sobre os dissidentes do regime.

Isso faz com que, tanto a direita, como as classes dominantes, procurem se imiscuir dessa herança, através de discursos sobre a excepcionalidade do período e dos atos praticados. Elas estão imbuídas de apagar o passado e promover o esquecimento como a melhor forma da recuperação da harmonia nacional [16]. Apagar da memória os crimes cometidos pelas ditaduras é apagar da memória as lutas desenvolvidas contra elas. Apagar da memória esse passado traumático, indesejado, é querer impedir que a sociedade conheça o arbítrio e a violência política instaurada pelas ditaduras. Em contrapartida, os grupos de esquerda, os familiares e os ativistas de direitos humanos tem desenvolvido uma importante ação no sentido de construir uma memória que se contraponha à memória oficial.

[1] Professor do Departamento de História da UEM.

[2] HUGGINS, M. K. Polícia e política: relações Estados Unidos/América Latina. São Paulo: Cortez, 1998.

[3] ALVES, M. H. M. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1987.

[4] ARNS, P. E. Brasil: Nunca mais. Um relato para a história. Petrópolis: Vozes, 1985.p. 70.

[5] SODRÉ, N. W. Vida e morte da ditadura. 20 anos de autoritarismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 91.

[6] In: HELLER, M. I. Resistência democrática: a repressão no Paraná. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 627.

[7] Sobre os Atos Institucionais, ver: ALVES, Op. Cit. 1987; COUTO, R. C. História indiscreta da ditadura e da abertura – Brasil: 1964-1985. 3ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1999; e GASPARI, E. A ditadura escancarada. São Paulo; Cia das Letras, 2002.

[8] ARNS, Op. Cit. 1985. Ver também: MIRANDA, N; TIBURCIO, C. Dos filhos deste solo. Mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar: a responsabilidade do Estado. São Paulo: Fundação Perseu Abramo/Boitempo editorial, 1999.

[9] ARNS, Op. Cit. 1985. p. 73.

[10] ARNS, Op. Cit. 1985. p. 74.

[11] AQUINO, M. A. A especificidade do regime militar brasileiro: abordagem teórica e exercício empírico. In: REIS FILHO, D. A. (org.). Intelectuais, história e política (séculos XIX e XX). Rio de Janeiro: 7 letras, 2000. p. 272.

[12] CARONE, E. O PCB (1964-1982). v. 3. São Paulo: Difel, 1982. p. 3.

[13] LEMOS, R. (Org.). Justiça fardada. O General Peri Bevilaqua no Superior Tribunal Militar (1965-1969). Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004.

[14] GASPARI, E. A ditadura envergonhada.. São Paulo: Cia das Letras, 2002.

[15] CATELA, L. S.; JELIN, E. (Org.). Memorias de la represión. Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI, 2002. MARIANO, N. C. Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 1998.

[16] SILVA, F. C. T. Política e memória na América Latina: a luta conta o esquecimento do tempo presente na Argentina, Uruguai e Brasil. In: MALERBA, J. (org.). I Fórum de Pesquisa – Programa Associado de Pós-Graduação em História UEM/UEL. Maringá: PGH/UEM, 2001.

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption

Direito de imagemSECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARAGUAYImage caption Direito de imagemREUTERSImage caption

Direito de imagemREUTERSImage caption Direito de imagemEPAImage caption

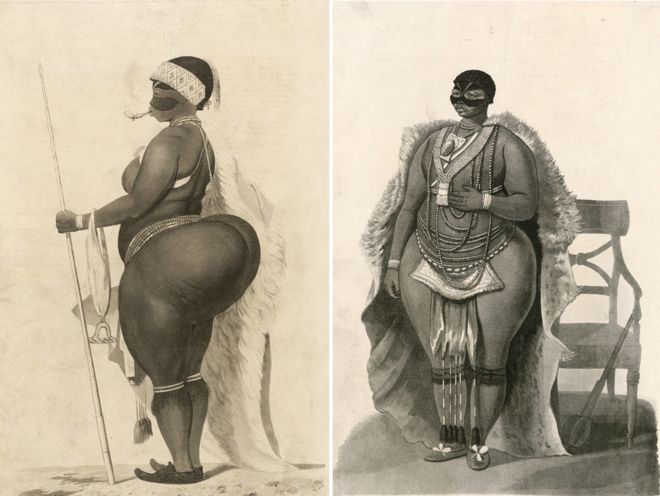

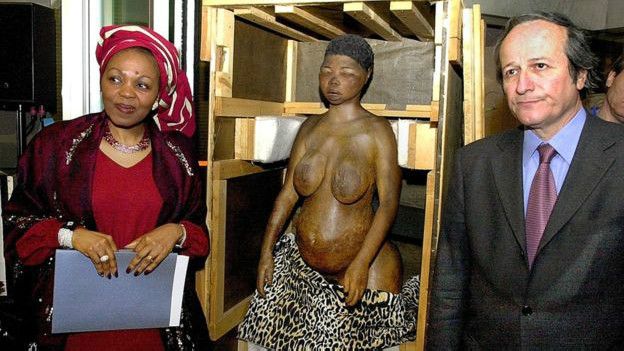

Direito de imagemEPAImage caption Image captionEm outubro de 1810, Sarah Baartman foi levada da África do Sul à Grã-Bretanha para aparecer em espetáculos. (Foto SPL)

Image captionEm outubro de 1810, Sarah Baartman foi levada da África do Sul à Grã-Bretanha para aparecer em espetáculos. (Foto SPL)

Direito de imagemGETTYImage caption

Direito de imagemGETTYImage caption Direito de imagemAPImage caption

Direito de imagemAPImage caption Direito de imagemAPImage caption

Direito de imagemAPImage caption