Monica Lima

Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro

“O Brasil é um país mestiço.” Essa afirmação, tão comum ao se falar da composição da população brasileira, e que tem seu lado de verdade, é generalizante demais – razão por que é muito perigosa. A ideia que vem associada é a de que somos um país de ‘mistura de raças’, e, por sua vez, deriva de um entendimento que não apenas reconhece a existência de raças, como quase sempre vem acompanhado do ‘mito das três raças’, que apresenta como base para a formação da população brasileira componentes indígenas, negros e brancos. Isso pode até dar letra de samba – mas será que faz sentido para nossa história?

Raça como conceito científico não existe. Também é errôneo pensar que o povo brasileiro é resultado da miscigenação de africanos, europeus e populações indígenas. Mesmo quando se incluem outras contribuições ‘raciais’, como japoneses e libaneses, nesse caldo, erramos ao afirmar que essa ‘mistura’ teria ocorrido de forma natural e quase sempre harmoniosa.

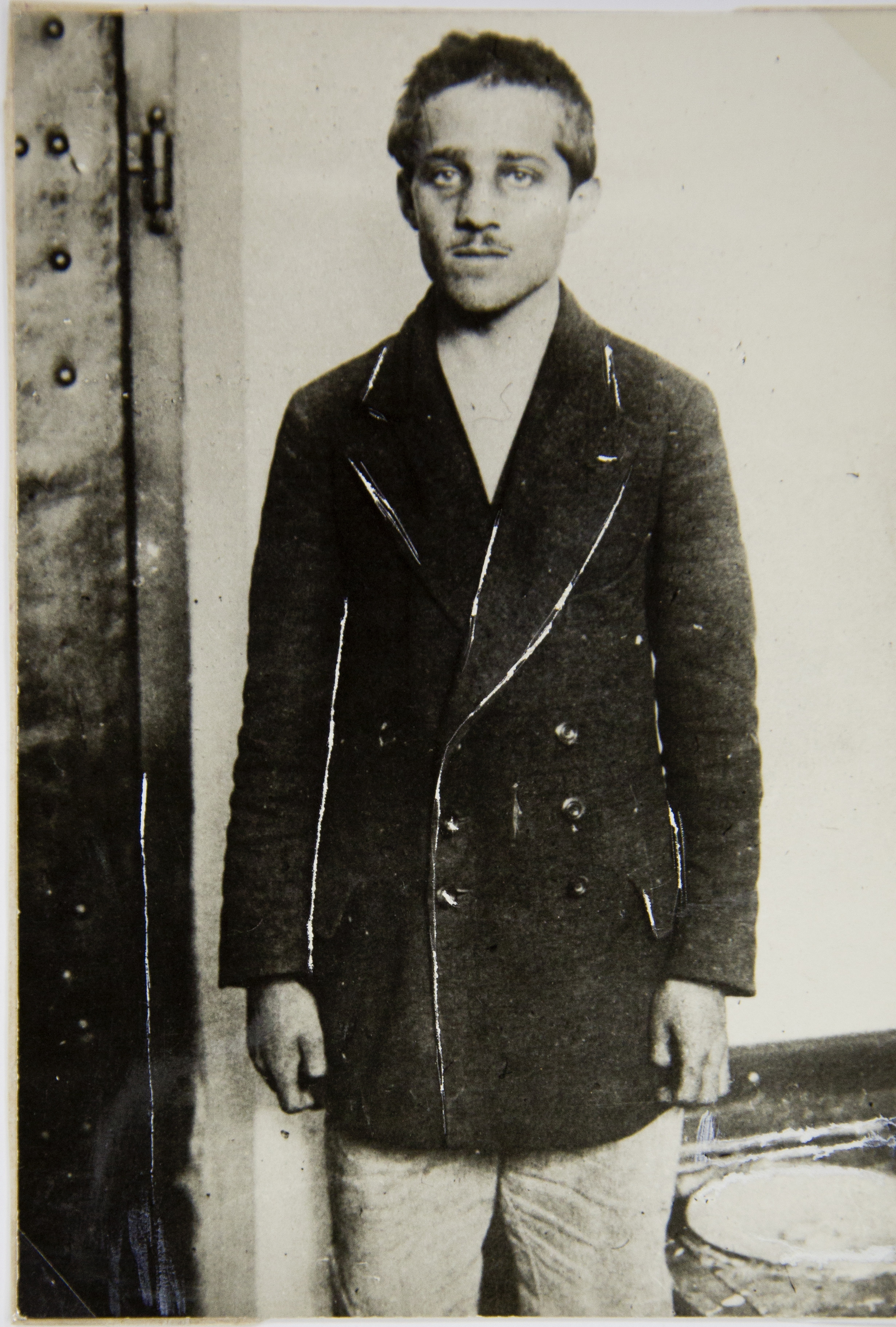

No século 19 e nas décadas iniciais do século 20, o cruzamento de ‘raças’ era considerado um perigo de degeneração, e o ‘embranquecimento’ da população, um alvo a alcançar. O pensamento dominante na época via o desaparecimento da herança cultural e biológica de negros e indígenas como fator de progresso.

‘A Redenção de Cam’, pintura de Modesto Brocos y Gomes, retrata uma família miscigenada: avó negra, mãe mulata, pai e filho brancos. No século 19, o ‘embranquecimento’ da população era um alvo a alcançar. (imagem: Wikimedia Commons)

Mas, ao longo do século 20, o Brasil se transformava: cresciam as lutas sociais, surgiam novas ideias e aumentava a presença popular na vida política. E esse povo que saía às ruas e passava a votar não era ‘puro e branco’ como no Velho Mundo, muito pelo contrário. Pouco a pouco, foram aparecendo novas formas de se referir aos brasileiros e, entre elas, fortaleceu-se a ideia de povo mestiço como um valor positivo e característico da nossa população.

O artigo ‘Das moscas aos humanos: a genética e a questão da ‘mistura racial’ no Brasil’ na CH 326 mostra como a questão da ‘formação racial brasileira’ era vista no século 19 – um dilema para a construção da nação e da identidade nacional – e revela o interesse dos cientistas, já em meados do século 20, no estudo da variabilidade genética da população brasileira.

Povo cordial?

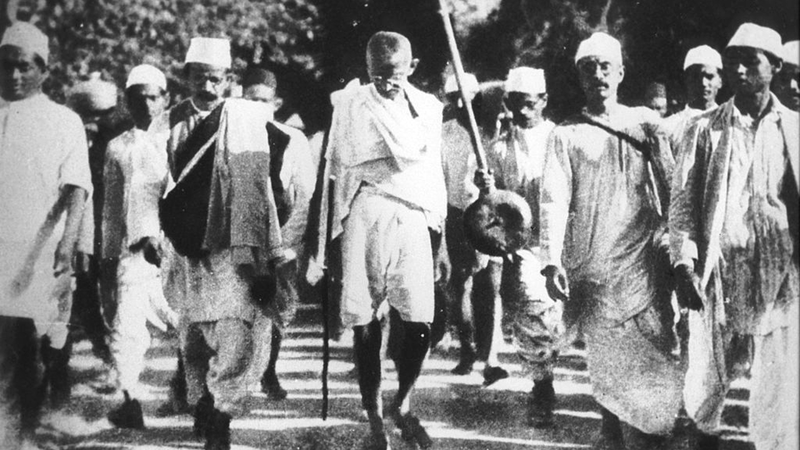

Junto com a construção da ideia de que a mistura entre povos de diferentes origens sempre foi tranquila e natural por aqui, veio aquela sobre a índole pacífica e cordial do povo brasileiro. Seríamos uma combinação perfeita de gente de pele morena, sorriso nos lábios, muita simpatia, sempre vivendo em paz, mesmo em condições muito difíceis. Trata-se de uma bonita imagem para ser assumida internamente e vendida como mercadoria atraente ao exterior. Mas teria isso um fundo de verdade?

O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados na história da humanidade

Se pesquisarmos a história do Brasil, a resposta é não. Uma longa trajetória de lutas e resistência de africanos e seus descendentes escravizados, assim como de guerras promovidas contra grupos indígenas que lutavam para permanecer nas suas terras ancestrais, mostra totalmente o contrário. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados na história da humanidade: foram quase quatro séculos e mais de 4 milhões de africanos chegando aos portos brasileiros pelo comércio escravista. Somos o segundo país do mundo em população de origem africana, e o primeiro fora da própria África. E, hoje, mais da metade dos brasileiros se declara negro ou pardo.

Muitos de nós, entretanto, desconhecem o legado cultural dos povos africanos para o país. A história dos nossos antepassados até há bem pouco tempo não entrava nos livros didáticos e nas salas de aula brasileiras, onde predominava uma história europeia e ‘branca’. Isso vem mudando, embora devagar; ainda se vê muito preconceito e intolerância. Desde 2003, vigora uma lei que tornou obrigatório o ensino dessa parte da história. Conhecer a memória da África e dos negros no Brasil, assim como das culturas indígenas, significa mudar a perspectiva, e fazer com que os brasileiros possam se ver de outra maneira.

Ajustes necessários

É preciso repensar a ideia de africano como um todo único. A África é um continente e, mesmo ao sul do deserto de Saara, onde habitam em sua maioria povos de pele escura, há, e desde há muito tempo, uma enorme variedade de línguas, culturas, religiões, costumes e aparências entre os diferentes grupos humanos. Esses grupos interagiram e disputaram espaços e o domínio sobre produtos e rotas de comércio. Alguns se misturaram e deram origem a outros povos, como ocorreu em outros continentes e regiões do mundo.

Origens dos africanos escravizados no Rio de Janeiro no século 19 (no mapa, fronteiras do século 20). Grupos étnicos: 1. Bacongo; 2. Nsundi; 3. Tio, Monjolos; 4. Bobange; 5. Bundo; 6. Quissama; 7. Libolo; 8. Ovimbundo; 9. Ganguela; 10. Iaô; 11. Macua;12. Tumbuca; 13. Achanti; 14. Daomé; 15. Iorubá; 16. Ibo; 17. Fulani; 18. Hauçá; 19. Bornu; 20. Nupe. (imagem: Adaptada de KARASH, Mary. ‘A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p .53.)

A ideia de ‘africano’ surgiu apenas no século 19, vinculada à luta contra o tráfico e a escravidão. É, ao mesmo tempo, uma resposta e um novo significado ao tratamento dado pelos europeus aos nativos do continente. Por trás da generalização do termo, estava o objetivo da dominação europeia e uma justificativa para exercê-la. É difícil precisar a origem dos africanos trazidos para o Brasil. Muitos eram capturados longe do litoral, apesar de receberem o nome do local de partida. Outros – ao longo da travessia e em sua inserção na sociedade brasileira, no universo de outros nativos da África escravizados –, assumiam uma identidade que fazia referência ao seu local de origem. Outros, ainda, integravam-se a grupos da mesma região de procedência, ainda que pertencessem a povos diferentes.

Assim, os chamados ‘cabindas’ no Brasil, trazidos da região da baía de Cabinda (hoje em Angola), poderiam ser nsundis, tekes e gabões. Incluíam-se entre eles muitas vezes os anjicos e monjolos. Os ‘congos’ seriam originados de diversos grupos situados na vasta rede comercial do rio Zaire (Congo). E os ‘angolas’ podem ter sido trazidos do entorno da cidade de Luanda, mas também da área de Cassange ou do vale do rio Cuanza.

Esses grupos formaram a maioria dos cativos transportados para o Brasil, originários da grande região CongoAngola. Mas houve muitos outros. Os ‘moçambiques’ poderiam ser macúas, ou senas, ou mujaus, entre outras origens, capturados em uma ampla área que abrangia o que é hoje o sul da Tanzânia, o norte de Moçambique, o Malauí e o nordeste da Zâmbia. Os africanos embarcados na África Ocidental (região do golfo da Guiné ou sua subdivisão, a Costa da Mina) poderiam ser todos incluídos no grande grupo que ficou conhecido como mina aqui no país, sendo, por sua vez, iorubas (também conhecidos como nagôs), hauçás, ibos, daomeanos ou mahís.

Havia escravos cristãos, muçulmanos e aqueles que acreditavam em religiões nativas. Eram povos com histórias, modos de vida e saberes distintos

Alguns entre os africanos escravizados eram cristãos, outros muçulmanos – tinham inclusive os que liam e escreviam em árabe – e, em sua maior parte, acreditavam em deuses de suas religiões nativas. Eram povos com histórias, modos de vida e saberes distintos – alguns trouxeram conhecimentos sobre técnicas agrícolas em clima tropical, outros eram mineradores experientes, outros artesãos ou conhecedores de práticas curativas.

Retratos da diversidade

JeanBaptiste Debret (17681848), artista francês estudioso da natureza no Brasil, retratou os diferentes tipos de mulheres africanas que pôde observar na cidade do Rio de Janeiro. Nem na própria África seria possível encontrar tantos representantes de povos daquele continente como aqui. Debret produziu aquarelas que mostravam a diversidade de origens das mulheres que haviam sido trazidas e escravizadas no nosso país.

Com seus trajes e penteados, adornos e marcas faciais e de estética própria – como a prática de limar os dentes – essas mulheres afirmavam suas diferenças, também percebidas em suas tradições culturais e idiomas. Nada mais distante de suas vidas que a ideia de uma África no singular ou de características de comportamento e crença que unissem todas elas em um denominador comum. Essas africanas eram tão diferentes entre si como homens e mulheres europeus de países distintos.

Conhecer essas histórias africanas é uma maneira de desmascarar essa uniformidade inventada, e reconhecer o rico mapa da diversidade ‘negra’ que faz parte de nossas origens.

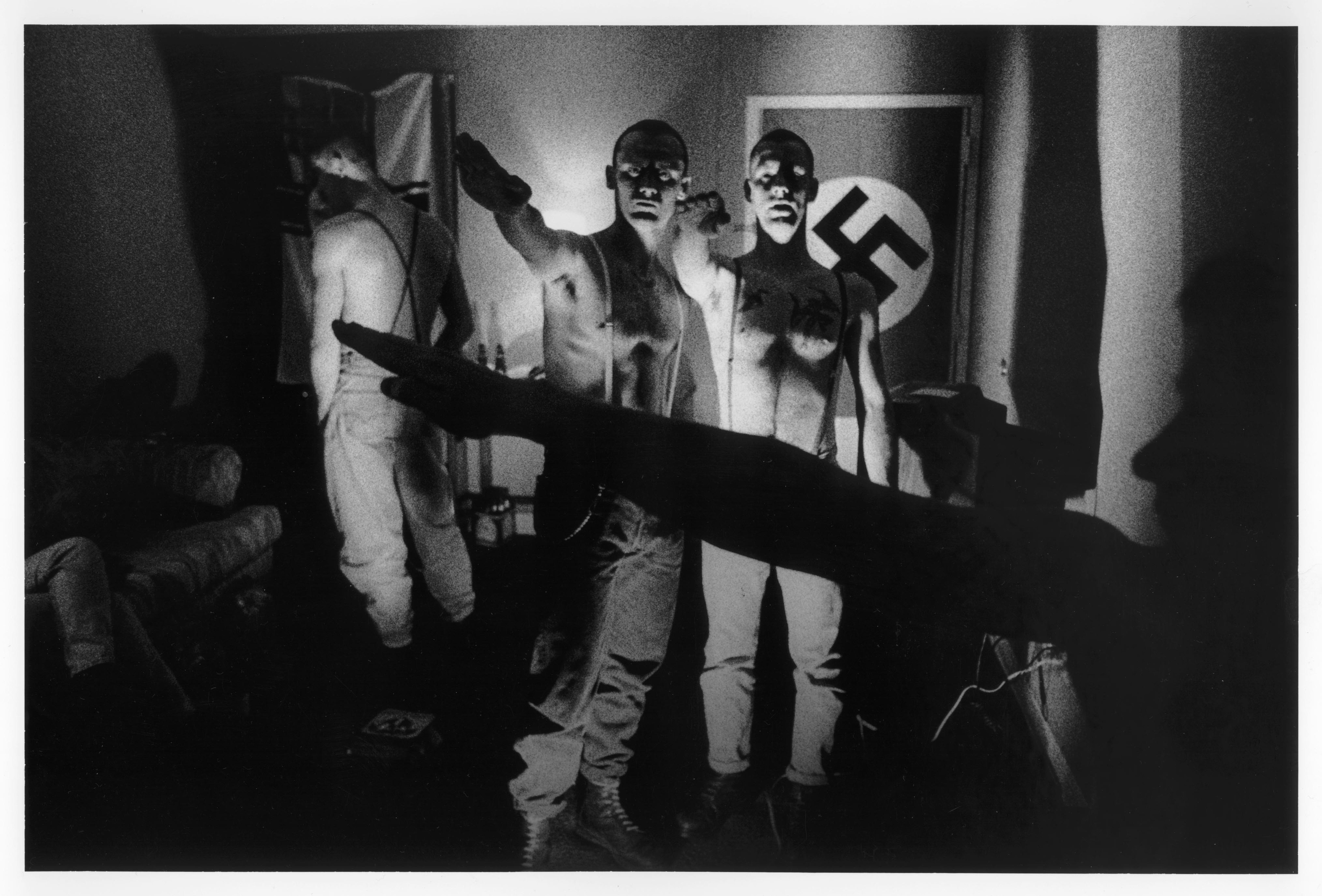

E de que vale saber essas diferenças todas e questionar uma imagem idealizada de país mestiço? Serve para nos aproximar de outras histórias que nos pertencem e nos darão a chance de chegar mais perto de entender que o tanto que nos diferencia nos aproxima, e nos faz mais humanos. Afinal, o racismo que se vê e percebe no Brasil é como uma mosca na sopa dos estudos sobre a nossa miscigenação.

Revista Ciência Hoje

AP Photo

AP Photo

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

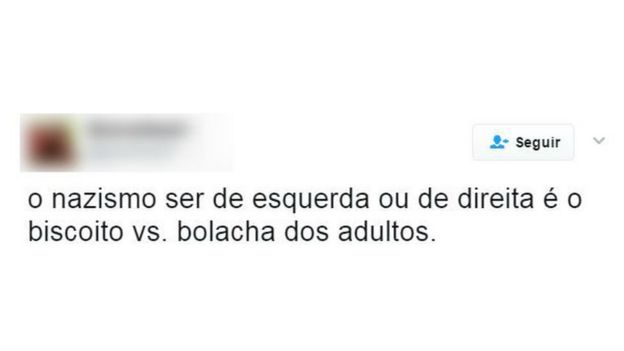

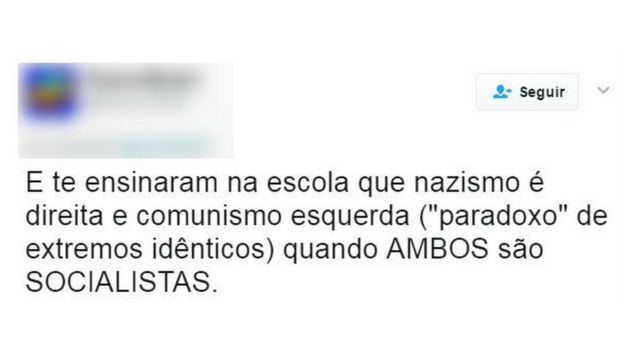

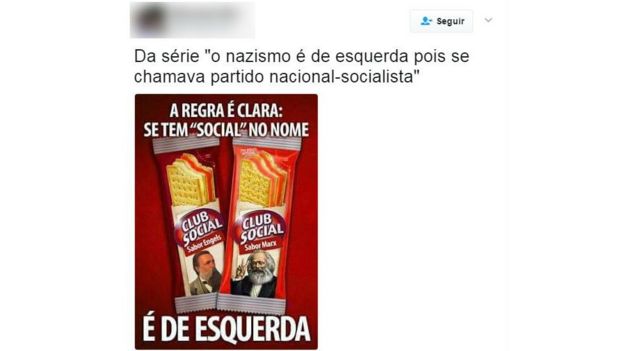

Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER

Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER

Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER

Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER

Direito de imagemREPRODUÇÃO TWITTER